mao:在場 · 漫畫獎首季二等獎得主,得獎作品《在2022的黑夜裡》

這部日記漫畫是從2022年年底開始創作的。當時我的編輯是XD,他很快完成了文字部分的編輯,而我卻遲遲未能動筆,因為我實在不知道該如何將已經梳理好的文字用漫畫語言表達出來。整部作品一共重來了三次,第一版是由單幅插畫和大量文本組成的,相當於每日日記配一張插畫。第二版改進不大,只是把插畫畫得更復雜了一些。直到2025年年初,我才逐漸找到「畫漫畫」的感覺。

為了還原2022年的感受,我在創作時回顧了當時聽到過的音樂。比如2022年1月29日那天,山裡下雪了,我正沉浸在和戀人分別的惆悵之中,我在耳機裏循環聽了電影《情書》的原聲帶;2月4日,我聽了冨田勲的〈Clair de Lune〉;6月19日,是Laid Back的〈Sunshine Reggae〉,8月28日,則反覆聽着專輯《去愛去哭去疑惑》中的《告別》,以及吳卓玲的〈We Will Follow the Wind〉⋯⋯第五章對應的是《冷戰》的電影原聲,音樂讓我想起那年11月份,在重慶和朋友一起窩在沙發看電影的夜晚。有些章節沒有音樂,例如第二章和我在老家的那些時刻,那時我想出國留學,正痛苦地背託福單詞、上新東方網課,於是創作這一部分時,我重新下載了當時用的單詞APP和上課音頻,一邊聽一邊畫。

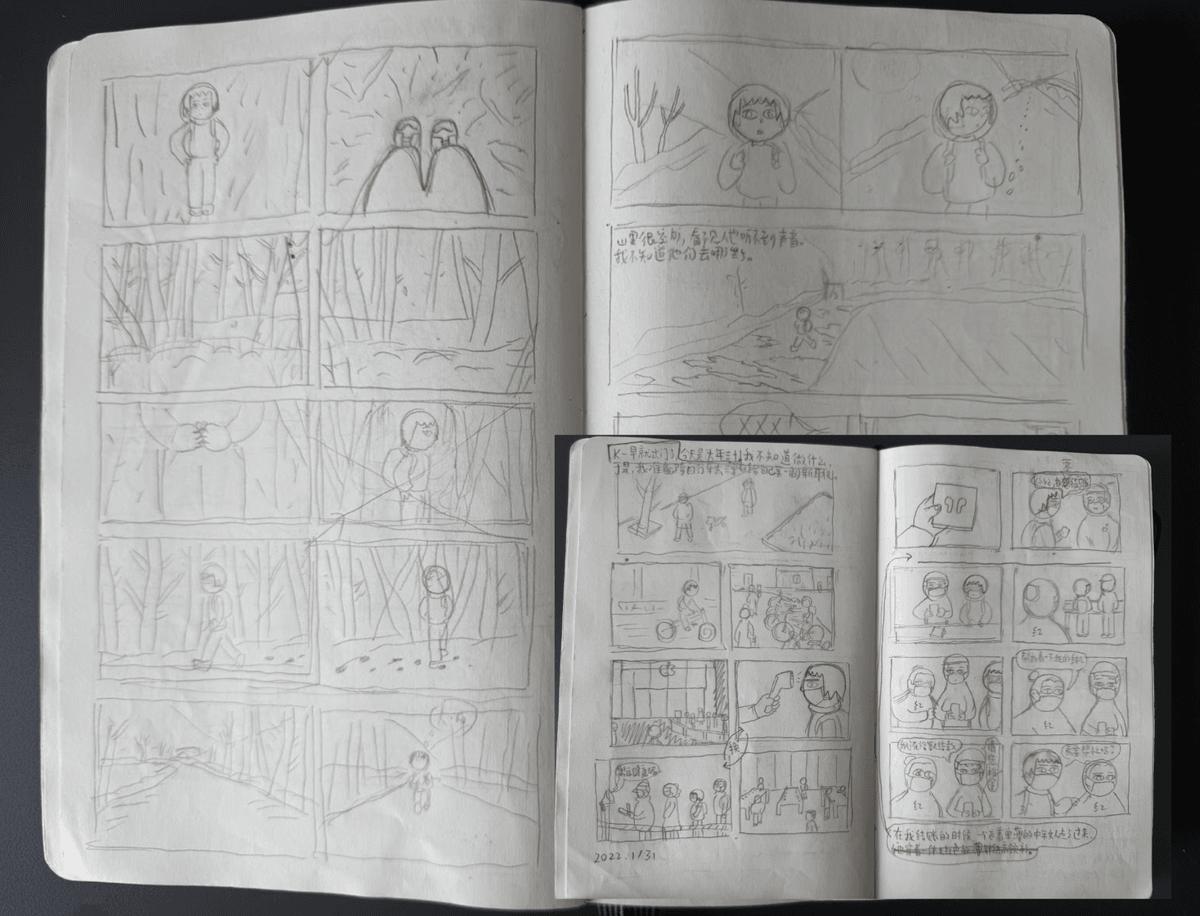

我很容易注意力不集中,難以長時間專注在一件需要用很多精力去完成的事,為此我還去醫院專門測試自己是否有成年人多動症,結果被醫生「趕」了出來。我嘗試過一些辦法來克服無法專注的問題,比如喝很多咖啡讓自己精神高度集中,但也因此被心悸影響到無法創作。後來我意外摸索出一個能讓自己長時間專注的方法:坐地鐵。今年大部分時間我都住在香港,我就經常乘坐港島線來回,隔三差五就在地鐵上畫一到二個小時。每次出門只帶一本筆記本和一支鉛筆,在晃動的車廂裏把草稿畫完,效率竟然出乎意料的高。

圖:mao的創作手稿

今年六月,我去了巴黎。恰好我的漫畫編輯正義也長居在那裏。我們約在一家五區的咖啡館見面,中午又一起去隔壁的中餐館吃了蔥油拌面。我們聊了許多創作上的話題,我那碗面彷彿越吃越多。在此之前,我們不過在線上通了兩次會議電話。後來我逐漸注意到他的創作習慣,他總是帶着白紙和彩鉛騎自行車去咖啡館畫畫,一坐就是一整個下午。最後一次見面時,我的手機卡已經到期,無法通訊。我們只能提前約好具體的時間和地點,像沒有手機的人那樣,在原地等待對方。除了討論我的漫畫,正義也與我分享了他正在創作的新作品,他的思路為我打開了另一種視角。這四個月裡,在他的幫助下,我逐漸掌握了漫畫語言,這是一件我過去從未相信自己能夠做到的事。這段經歷對我來說,很珍貴,也很難忘。

圖:mao與正義在巴黎(繪製者:mao)

最後,我想分享一篇XD寫的和我的2022有關的文章,這一部分被我記錄在了日記裡的第五章,也算是這部日記漫畫的伏筆吧!

《我有毛病嗎?在2022的黑夜裡》文/XD

2022年的最後幾個月,尤其是封控在家的那些日子,我常半夜驚醒。窗外一片慘白,街上悄無聲息,我推開玻璃門站在陽台上,望着對面高樓裏的零星燈光,這時我不由自主地想到這一年又沒了,就好像前一年我站在同一個位置,有着同樣的想法,然而未來似乎沒有任何改變。十一月的最後幾個夜晚,我就這樣站在陽台,四周靜寂,空氣冷冽,我看着手機裏的視頻,記憶突然變得清晰,我彷彿回到了夏天,回到我們後來稱之為狂歡的那些日子。那時我們在成都的街頭遊蕩,成群結隊,我就是在那樣不真實的空氣中認識了毛病。我想到如果她此刻還在成都,她一定繼續在街頭遊走,在擁擠的人群中試圖奔跑,然後停下來坐在某個酒吧的椅子上,從揹包裏掏出ipad,或者一支筆,一張白紙,開始畫畫。

但夏天的那些夜晚,是啊為什麼我們總是在黑夜裡碰面,那些夜晚散發着末日般的氣息。

我總是在傍晚才離開酒店,有時走路去玉林的書店或酒吧,有時繞了好幾條路去吃一碗面。毛病就坐在一家蹺腳牛肉店外的小桌子旁,由於凳子太矮,她坐在那裏就像萎縮在地上的一個黑色小動物。她說她剛從海南飛到成都,但在陽光充沛的海南島,她正陷入一場極度低迷的個人生活。她已經很久沒和人交流了,不想跟外界打交道,也不知道外面發生了什麼。她說這些話都花了很大力氣,她看着我們,我和她的朋友們,越說越往下掉,彷彿縮成了一坨黑色泥漿。後來我們離開了那家店,在成都的街頭漫無邊際的走。我走去了另外一個地方,毛病和朋友不知去了哪裏,然後我們在某個路口偶遇,各自繼續走。我還記得最後我們又坐到了街邊的某個小桌,四周都是喧譁的人,有兩個從北京來的女孩正在向朋友諮詢如何拍攝一部地震的紀錄片,而我走進了一家無人看守的店裏,從冰箱拿出了幾瓶啤酒,回到小桌子,我看見毛病和朋友繼續往街頭走去。夏天我再也沒看見她了。

幾個月後,當我閱讀毛病發來的成都日記時,我才知道這個夏天有可能真的幫助了她,幫她回到人群中,回到我們日漸崩潰的生活秩序。在她記錄的那些夜晚,我彷彿看見她和一個又一個朋友走在成都的街頭,從「明堂」走到「家」,走到「天台」,在黑暗中點着手機走下停電的摩天大樓,走到明亮的河邊。那些朋友來自全國各地,不約而同全都湊到了這裏,她說她在一個酒吧的廁所門口碰到了郭龍,還碰到了多年沒見的一些人,而這些人不知為何全都聚集在成都,做着奇怪的事。在成都的最後一晚,她見到了旁立,她說旁立是那麼不拘一格,一切有生命力的詞語都不足夠用來形容她。然後她們一起去了TAG,蹲坐在走廊上,和陌生人聊着過去的經歷,在馬路上高唱盛夏的果實。她們在十字路口告別,高聲說「我們紐約見」。現在回想這些夜晚,迷人而又爆炸性的成都夜晚,到底是如何改變了我們接下來的生活。在毛病離開成都的一個月後,封控開始了,隨後是他們,是我們,是死亡和消失。

我再次見到毛病已經是秋天,她和旁立沒有在紐約見,而是一起坐在我北京狹小的客廳裏。她看起來不再是黑色,好像突然長高了一樣,眼睛射出創作的光芒。她說她在北京晃盪了一個月,每天在各個朋友家裏輾轉逗留。她的行李就是一個揹包。她做核酸,坐地鐵,參加各種各樣的聚會,有時半夜回到朋友家裏,悄悄睡在客廳的沙發上。她的揹包裏藏着一個睡袋,她早上起來給朋友做早飯,她的廚藝讓很多人巴不得她一直留在他們家裏。最後,她畫下了這些場景。她說她要畫下每一天,還要回到浙江的故鄉繼續畫。她回憶起多年前她是如何離開了家鄉,又是如何在北京開始她那冒險而動盪的生活,這些生活在如今看來,是多麼不可思議,彷彿在談論很久以前的中國。而北京,當我們把這個城市變成回憶時,才發現那些極富誘惑力的光環正在變得蒼白,那時我就知道我們都要離開這裏了。

在這個秋天的很多夜晚,我和朋友們經常聚在那間狹小的客廳。後來我們多次回想那盞昏黃的檯燈,窗外搖曳的樹枝,房間裏嗡嗡作響的失落和激情。國慶節前的一個晚上,我們幾個人喝到凌晨三點,下了樓,往三里屯走去。我們在亮馬河的橋上駐留了很久,趴在石欄杆上,看着河裏的一艘船,那是船嗎?或者是一艘星際飛艇?那些柳樹快要倒下了,即將沉入水中,水面映着東三環的燈光,我們全都醉得東倒西歪,在三里屯的使館區放聲大笑。只有在黑夜裏,我們才有碰面的機會,才有笑聲,以及偶爾傳來的哭聲。只有在河邊,無論北京還是成都,才能聽到我們的聲音在迴響。

我離開北京的前一夜,毛病帶着一個大披薩出現在旁立的家門口。我們擁擠在旁立家更狹小的客廳裏,窗外的樹枝彷彿魔鬼,大風即將降臨。旁立精心準備了一桌大餐,她以為我們每個人都會帶酒來,而我們以為她會準備更多的酒,什麼都沒帶。在那個狂風呼號的夜晚,我們吃得很少,喝得也不多,卻都有一種醉醺醺的感覺,彷彿在送別我們以前各自的命運。毛病說話很少,聽得很認真,第二天她把這個客廳畫了下來,在畫面裏我們所有人被抽象成一種獨特的狀態,一些可以被朋友輕易辯識出來的肖像,但只有毛病自己,我一直覺得在她的畫裏,只有她自己是模糊的。我那時預感到她也即將離開北京,但之後究竟去哪裏,她也不知道。

十月底,旁立從北京飛到重慶,幾個小時後毛病就從浙江飛過來了。這次她拖了個小箱子,帶着顏料,仍然帶了一個睡袋,鋪在我家客廳的沙發上。第二天我們就去了匿名書店,那時書店還空空蕩蕩,書還未到,書架和牆壁上什麼也沒有。她說她太喜歡書店的這個logo了,決定依託這個帶着面罩的形象畫點什麼。在我忙着處理其他事務的間隙,我看見毛病在院子裏走來走去,尋找材料,一塊木板,一個硬紙殼,她說這些本應該扔掉的東西都可以給她留下。那時天氣還不像現在這樣寒冷,甚至還有陽光,她脫了外套,蹲在院子的走道上開始畫。她畫得那麼快,彷彿畫之前沒有經過任何思考,我第一次看見一個人的直覺是如何以藝術的方式迅速展現在我們面前。直到天黑,直到我們覺得在黑夜裏應該去喝酒她才停止畫畫。接下來的一週,連她自己也沒想到,她在這裏爆發了巨大的創作慾望和靈感。我和旁立都吃驚地發現,她睡得跟我們一樣晚,起得卻比任何人都早,她坐在餐桌前,趴在客廳的地板上,在陽台上,或者僅僅是面對牆壁,她隨時都在畫。當她畫滿了我家所有的材料之後,而這些材料幾乎都是原本應該扔掉的裝修垃圾,我們決定開車去建材市場再買一些。在市場亂逛的時候,我發現任何一個東西都可能成為毛病的素材,就像我認識她的這半年來,我和旁立,還有她身邊所有的人,她碰到的稀奇古怪的那些事,最後都被她畫成了歷史。這些歷史裏只有圖案,線條,組合成一個個面目不清的人,都是沒有名字的人,就好像我們都戴上了頭罩,才可以繼續在黑夜裏碰面,去大街上溜達,去河邊呼喊。

書店打算開業的前一天,十一月十日,毛病幾乎在那裏畫了一整天。她說這可能是她最特別的一次畫展,因為這些畫將永遠留在這裏,不會結束,而且看起來她似乎永遠也畫不完了。當我在牆壁上為她掛好一個空白的板子時,她卻突然想畫另一個角落,有時她只是心血來潮,這裏畫一點,那裏添幾筆。我們都說,有時間,以後還可以畫,那時我們還想着書店開業之後,她可以繼續在現場隨便畫點什麼。這時不知從哪裏冒出來幾個人,打着電筒,命令我們關掉所有的燈。天已經黑了,在黑暗中我們等了一會兒,再打開燈時,對面咖啡館跑來一個女孩,大聲喊道,快跑,鐵皮來了。我們來不及收拾所有東西,迅速關掉了所有電閘,倉皇跑出這個社區。在街邊的路燈下,藍色的鐵皮正在一米一米圍合。第二天下午,當整個城市陷入瘋狂的靜默之時,我開車送她們去機場。慌亂之下,我甚至走錯了路,走到一條不知通往哪裏的高速公路,有一段時間,我們已看不到城市的影子,兩旁都是山野樹木,車裏三個人都沒說話,前方是哪裏呢?我們都在想,逃出來了嗎?

現在,毛病的未完成畫展在書店開放了,但還有一些空白的牆,空白的畫板,空白的紙。