【作品全文】戰火下的文學抉擇:烏克蘭的去俄化與身份認同重塑

【講者】

糜緒洋,在場寫作獎第四季一等獎獲得者,《戰火下的文學抉擇:烏克蘭的去俄化與身份認同重塑》作者

湯舒雯,作家,青年學者

謝丁,「在場」編輯,作家,前非虛構寫作平台「正午故事」主編

開場

謝丁:我先大概講一下這篇文章的背景。我之前做過第二季跟第三季的編輯,本以為不會再來做編輯,但緒洋與在場同我溝通,認為我更適合做這篇。其實我是不太了解烏克蘭的,聯繫上以後發現緒洋其實還有另一個名字,我們是彼此知道對方的。他在中國大陸這裡也做過俄羅斯的文學讀書會,所以我知道他對俄羅斯文學很了解。我也說,我一直在關注烏克蘭戰爭,但是對烏克蘭文化很不了解。

前期緒洋辦簽證就非常麻煩,到烏克蘭之後,我擔心網絡不便,所以跟緒洋約定好每天要寫日記。從愛沙尼亞到波蘭,每天一篇日記,透過郵件交流。當時我就覺得緒洋的日記寫得非常好。一般人旅遊時候其實沒有多少精力寫日記,但緒洋寫得很長,觀察敏銳,比一般的旅行文學甚至記者都更加敏銳,也可能是因為緒洋懂俄羅斯語,能看懂街上很多的東西,這種觀察是很多記者或作者都做不到的。還有耳朵聽到的東西也會進入緒洋的日記裡。我當時有想過,如果文章寫不了,日記整體發布也行。

我其實很好奇台灣人對烏克蘭這篇文章的看法,因為看文章時會一直有個警示,就是未來在中國也有可能會發生類似的事情,如果發生時,是不是也會有中國大陸的作者被cancel?

現在,我們將時間交給糜緒洋。

緒洋分享

我以前是俄羅斯文學的研究者,但其實沒有讀完學位、沒有正式成為研究者。做譯者更多,也會給媒體寫分析性的稿子,現在與媒體的關係也更深一點。

其實說實話,我之前甚至沒有採訪過別人,發表的作品要麽是翻譯,要麽是綜合分析性的文章。這是第一次跑現場、寫非常原創的東西,是很珍貴的體驗。

我的文章主要想探討的是俄羅斯入侵烏克蘭之後,應該如何對待俄羅斯文化的問題。作為一個俄羅斯文學的研究者,開戰之後我不僅關注戰爭的局勢,也會關注圍繞文化的討論。因為戰爭之後大家會看到非常多的「是不是要取消俄羅斯文化」這樣的聲音,尤其是看歐美主流媒體、烏克蘭媒體,好像這是一種代表烏克蘭的主流聲音——我們要取消俄羅斯的一切、不再讀俄羅斯文學、不再講俄語了;也出現了很多人,論證為什麼俄羅斯文化、語言是帝國性的、殖民性的。另一方面,我也會關注流亡海外的俄羅斯自由派反戰者的聲音,他們往往會認為文化無罪,有罪的是俄羅斯政府。

我感覺,這兩方雖然都反戰,但一旦談及俄羅斯文化,他們的立場好像就對立了起來。這讓我想到,在戰爭前,烏克蘭也有許多專門研究俄羅斯文學的人,也有很多喜愛俄羅斯文學的人,此外,烏克蘭還有許多俄羅斯作家的博物館。我很好奇,這些人對於當前的局勢是怎麼看的?作為烏克蘭人,他們對俄羅斯文化的理解可能比普通人更深入,那麼,他們對這個問題的看法是否也與眾不同?這是我非常想了解的。

此外,對我這樣一個曾經的俄羅斯文學研究者來說,這場戰爭也在很大程度上重塑了我的命運,讓我不得不重新思考自己與俄羅斯文學,與自己過去學習內容的關係。因此,我非常渴望親自前往烏克蘭,去聆聽當地人的聲音。很高興這次「在場」計劃給了我這樣的機會。

寫作這篇文章時,我遇到的挑戰之一是,過去我做的工作主要是翻譯或是寫分析性文章,而這些文章裡幾乎不涉及「我」。然而,在這篇文章中,我不得不去剖析自己,「我為什麼感到痛苦?」。幾天前,我跟上一季的得獎者斑戈聊起這個話題,她說,當她寫自己的時候,總是會想「我算老幾?」,我在寫的時候也有類似的感覺。但文章發出後,我發現讀者們很喜歡我剖析自己的部分,這讓我有點意外,也對這種寫作方式有了一些新的認識。

還有一個讓我很犯難的問題是簽證辦理。對於持中國大陸豬肝紅色護照的人來說,辦簽證始終是出行前極其複雜的一步。尤其是前往烏克蘭,因為目前空路關閉,必須通過歐洲的申根國家陸路進入。因此,中國公民需要先辦理烏克蘭簽證,再辦理申根簽證,而這兩個簽證都不容易辦。尤其我的護照上有許多俄羅斯簽證的記錄,這讓我的申請變得更加困難。有人建議我換一本護照,但我還是決定先試試看。

整個過程漫長且痛苦。烏克蘭簽證需要先獲取一份邀請函,而這份邀請函必須從烏克蘭寄來,途中要經歷戰火,花了將近兩週才到手,辦簽證也是一兩週時間。在辦好烏克蘭簽證後,我才開始辦理申根簽證。

而申根簽證的難點在於,所有和烏克蘭陸路接壤的這些東歐的國家,他們的簽證都不太好辦,尤其是波蘭,據說是申根簽證中拒簽率最高的。所以最後經過種種考量,我鬼使神差地選擇了申請愛沙尼亞的申根簽證,因為流程相對簡單,第二季得獎者悠遊也跟我說,愛沙尼亞的簽證很好辦。然而,這段過程卻出乎意料地曲折。提交申請後,我收到一封郵件,要求詳細描述我的人生履歷,包括在俄羅斯的經歷、導師的信息、研究課題、我在什麼學校、跟學校是否有關係等。最後他們告訴我可能需要15到45天才能出簽證,這個時間範圍之大,讓我非常崩潰。由於簽證拖延,我不得不一再改簽機票,而且那時候我聽説,我同屆的得獎者已經做完田野調查並進入寫作階段,這讓我感受到很大的壓力。最終,我順利拿到簽證,但飛往烏克蘭的過程依然充滿波折。因為我選擇了愛沙尼亞簽證,所以我必須先飛到愛沙尼亞,待兩三天後,再從愛沙尼亞轉機到華沙,然後通過陸路進入烏克蘭。這期間,我還在赫爾辛基轉了一次機。每次邊境檢查時都能感受到我作為夾縫中的人很尷尬的狀態,工作人員看到我護照上密密麻麻的俄羅斯簽證都會特別謹慎。讓我印象深刻的是,從波蘭坐火車進入烏克蘭時,邊檢人員在火車上檢查我的護照,整整花了15分鐘。

這個消耗的過程也讓我對整件事的複雜性有一定認識。

進入烏克蘭後,我總共停留了25天。2024年8月對烏克蘭而言,恰好是一段相對平靜的時期,雖然防空警報不時響起,但我只經歷了兩三次真正意義上的空襲。7月時,因為天氣炎熱和持續空襲,許多地區都曾長期停電。但到了8月,供電問題已經基本解決,因此生活並未受到太大影響。

除了前線,烏克蘭後方城市的生活秩序總體上還是正常的,由於烏克蘭國內沒有飛機,只能依靠陸路交通,因此在路上花費了大量時間。此外,8月是烏克蘭的傳統度假季,許多民衆都去敖德薩海濱度假(這也是開戰以來敖德薩海濱第一次開放),這導致約訪變得更加困難。後來我聽説,,烏克蘭人都是提前20天早上8點去烏鉄網站搶火車票,但我刷不到,最後是半程坐大巴,半程搭別人的車過去。

整個田野調查的過程充滿了疲憊和挑戰。白天跑田野,晚上寫手記、整理錄音、重新安排訪談、改簽車票,每天幾乎只睡四個小時。這時候我就特別羨慕西方大媒體的記者,他們有助手幫忙處理很多瑣碎的事情。

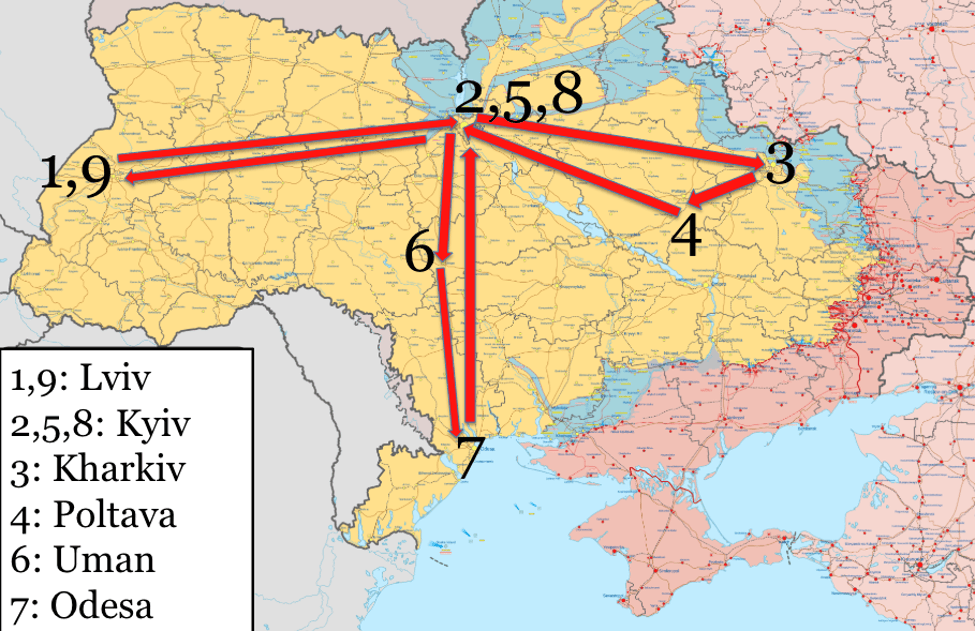

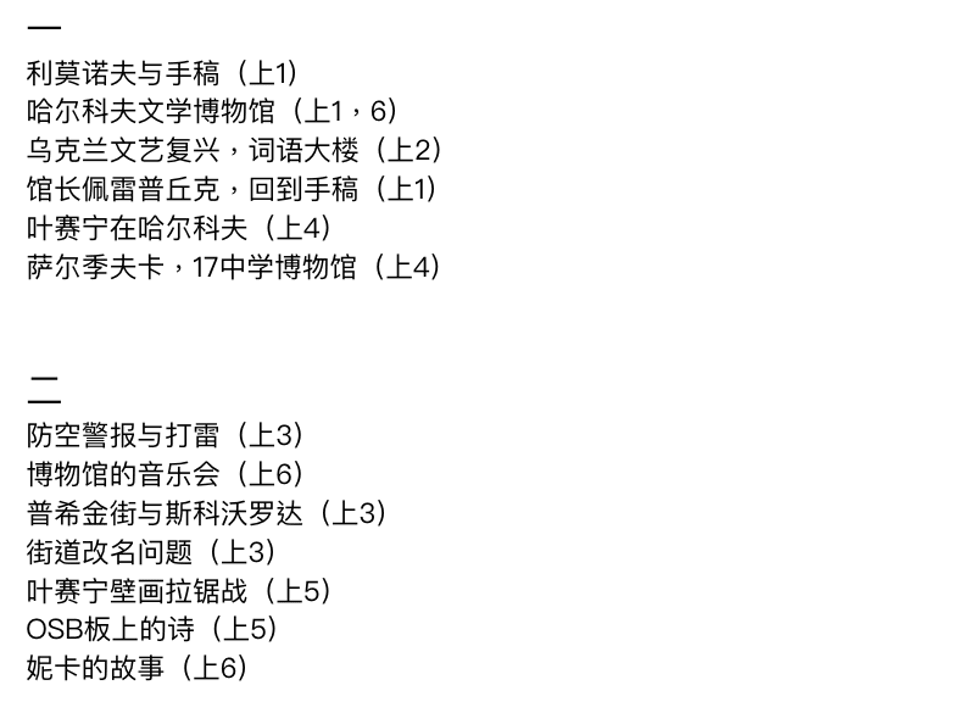

文章最終分成相對獨立的三部分,以地域來劃分。上篇以哈爾科夫的文學博物館為核心;中篇以敖德薩為主,但也涉及在其他地方的發現;下篇則集中於基輔。這三個城市的地理位置不同,對俄羅斯文學遺產的態度也有所不同。哈爾科夫是前線城市,雖然戰前多數人說俄語,但由於經歷了長時間的轟炸,我感覺那裏的民眾與知識界對俄羅斯文化都深惡痛絕,對烏克蘭身份的接受會更強烈一些;而敖德薩的情況比較複雜,因為俄羅斯文化在當地根深蒂固,城市本身受戰爭侵害的程度又遠遠不如哈爾科夫,很多人對於身份轉換是有很強抵觸的,我採訪全程也都是用俄語,不用切換到烏克蘭語與人交流。基輔則是相對綜合的,許多學者對這個問題持比較公允的立場。

當然,這些也不是絕對的,比如雖然我在哈爾科夫採訪到的人都是很拒斥俄羅斯的態度,但我知道也存在著親俄的人,而敖德薩也見到過零星非常痛恨俄羅斯文化的路人。

因為戰爭的原因,最後完成的作品跟一開始提交的計畫書是有一些出入的。例如哈爾科夫第十七中學的老師布萊頓,她建立了烏克蘭唯一一座俄羅斯詩人葉賽寧的博物館,但該博物館已經被戰火摧毀,她本人也帶著家人逃往國外,她所工作的中學的其他老師也說聯繫不到她了;還有一位研究陀思妥耶夫斯基的學者,原定在利沃夫訪談,然而就在我入境烏克蘭前,她通知我已離開烏克蘭,前往歐洲避難,這次訪談因此取消。

基輔的布爾加科夫博物館是計劃書裏的另一個重要研究點,我成功訪談了館長,但原本已約好的一位支持博物館的媒體人,卻在我抵達當地後從Facebook上將我封鎖,可能是因為她發現我個人時間線上有一些過去的活動與俄羅斯有關,不願與我聯繫。反對博物館存續的學者則完全不回覆我的郵件。

進入烏克蘭後,我不得不不斷重新尋找訪談對象,部分訪談是偶遇的,例如哈爾科夫文學博物館的訪談便是在當地臨時安排的,結果反而提供了豐富的內容。敖德薩的普希金博物館則是完全沒有人報導過的領域(因為哈爾科夫文學館等已經有過非常多媒體報導,所以我大概知道是什麼情況;但敖德薩的博物館就相對不清楚),我在四次嘗試後才成功進入館內。波爾塔瓦的博物館則是以失敗告終,我在波爾塔瓦停留了三四天,但始終沒有遇上它的開館時間。那位基輔大學教授也是我到了烏克蘭以後,找了一圈基輔大學的學者名單,發現他的研究领域不僅和我的題目相關,還公開發聲支持過布爾加科夫博物館,所以也立刻約了采訪。甚至在愛沙尼亞短暫停留期間,也發現有一位著名的布爾加科夫研究者就住在塔林,於是也見縫插針地見了一面。

當然其他還有偶遇的受訪者,比如敖德薩的書店主、林蔭道上的游俠大爺,他們的故事都非常精彩。還有妮卡是偶遇了卻錯過,但我從烏克蘭回來以後,聽聞了她的死訊;同樣,布爾加科夫博物館的講解員也有點類似,她在給我講解的時候,我根本不知道她豐富的履歷,是回來以後看了她的Facebook,才發現特別精彩,馬上約了補訪。

寫了非常多的現場日記後,一大挑戰是如何將這些零散的日記重新組合成文章。其實這是謝丁老師對我幫助特別大的地方。我的初稿一開始並不是分成三篇,而是七個獨立的章節,當時看起來非常凌亂,每個章節的條理也不清晰。後來,在謝丁老師的指導下,我將初稿中凌亂的部分重新調整順序,乾坤大挪移一番,重新組織出了一個完整的敘事模式,最終將其變成了三個部分。

此外,還有一些我在寫完之後對自己的反思,比如樣本的深度。這篇文章和其他得獎者的文章可能有些不同,別人的文章往往專注於一個很小的田野範圍,並深入挖掘,而我則是在烏克蘭各地到處亂跑,有種撞大運的感覺,遇到什麼寫什麼。另外,我的許多采訪對象都是有官方身份的,比如博物館的館長。他們在接受採訪時,可能因為這層身份的原因,說話會比較委婉,內容也會顯得比較中立。只有一個博物館館長的觀點相當不符合烏克蘭社會的主流敘事,但為了保護她,我在文章中刪去了許多尖銳的部分。讀者應該可以從文章中的蛛絲馬跡猜到是哪一篇。

寫完後,我也意識到,好像缺少特別深刻或精彩的故事。最精彩的故事反而來自敖德薩街頭偶遇的一位看似流浪漢的大叔。雖然他講的故事我甚至無法確認是真還是假。至於其他採訪樣本,尤其許多博物館館長,其實也有很大的相似性。她們大多是50歲左右的女性,大學時學的是俄羅斯文學,後來進入博物館領域,命運將她們帶到了不同的地方,但總的來説她們的共性或許大於差異。初稿中,我對她們幾乎沒有外貌描寫。謝丁老師建議我在終稿中增加外貌描寫,但我發現很難區分出她們的獨特特徵,這部分內容也讓我費了不少心思去補充。

我也開始反思自己所選取的訪談樣本是否具有代表性。由於我的語言能力與研究背景,我主要接觸到的是學者與博物館人員,這些人過去接受蘇聯教育,可能對俄羅斯文化懷有某種情感。如果能夠訪談更多年輕世代,或許會得到截然不同的觀點。

另外我覺得自己作為中國大陸人,我有時會發現,比起對烏克蘭人,無論是我,還是同溫層的許多朋友,我們往往對流亡的俄羅斯人更容易產生共鳴,而台灣、香港的朋友,或許就更容易共情烏克蘭。這可能與「帝國性」的文化背景有關。如果用後殖民主義的術語來解釋,我們和俄羅斯人都屬於「都會中心」,而烏克蘭、台灣、香港則更像是「帝國邊緣」。即便我們努力試圖超越這種框架,仍然會受到影響。

性別視角也是我最初未曾考慮的問題。一開始我找的大部分受訪者都是女性,作為男性寫作者,我的寫作視角可能未能充分探討性別在這場文化變遷中的角色。如果換作另一位有更强性別意識的的寫作者,可能會有不同的觀察。

湯舒雯回應

感謝緒洋和謝丁老師。我是湯舒雯,很高興能參與這場發表會,與長期在這個議題上耕耘的兩位學者討論。我受邀擔任與談人,或許是因為我的碩士論文研究涉及台灣白色恐怖時期的見證文學,以及文化創傷,也觸及台灣左翼作家對中國左翼文學的接受;而剛完成的博士論文則研究中國大陸在後社會主義時期如何接受來自台灣的文化。因此,當潔平邀請我時,她直言:「這一定是你的菜。」

這篇文章的主題本身吸引我,但更重要的是它的問題意識與結構方式、高度的反思性,書寫風格既深思熟慮又節制。在閱讀過程中,我學到了很多,因此必須向緒洋與編輯團隊致敬。聽緒洋分享寫作過程,我特別感受到謝丁老師在編輯上的關鍵作用,無論是在去除陳舊語言表達、添加細節描寫,還是在保持文本資訊量與詩意風格之間取得平衡,這都讓這篇文章更加出色。

我的回應主要基於閱讀體驗出發,但也想針對緒洋的思考提出一些問題。

這篇文章的一大重點是強調烏克蘭「去俄化」的複雜性,因為儘管「去俄化」在外界看來往往可能被認為是一種國家工程,已形成社會共識,但實際上內部仍充滿雜音,無法簡單以黑白二分理解。

而文學,雖然不是戰爭的直接導火線、也不是烏俄戰爭的衝突焦點,但這篇作品讓我們看見,文學與語言的鬥爭,實際上就是某一種前線。它的發生,在時間上可能早於戰場上第一顆子彈的發射,而它在空間上,更是每一個烏克蘭人、甚至包括像緒洋這樣研究俄羅斯文學的人,在日常生活中每時每刻都在面對的某一種戰線。這種在文學和文化層次上的衝突,它要平息,往往其實要比實體戰爭的結束要更晚、也更艱難。因此,這裡討論的看似是戰爭的背景,實則指向一場更為漫長的對抗。我們看到的烏俄戰爭只是這場衝突的高壓縮、加速化展現,而其深層的文化戰線,仍在不斷延續。

因此這篇文章的首要貢獻在於,它努力地讓「文學史」——一個在戰爭背景下、政治加速動員之中若非被當作工具便難以獲得可見性與話語權的議題——能以文學專業的方式被討論。從文中可以明顯感受到作者緒洋花了極大心力,堅持從文學史研究者或文學史學生的角度出發,去細緻地理解每個話題以及相關人的發言。

無論是已經閱讀過文章的讀者,還是尚未接觸或聽完講座後計劃回去重讀的聽眾,我認為我們首先需要認識到,這篇文章討論的並非一場勢均力敵的文化冷戰。我們在討論的,不是如美蘇冷戰時期那種、兩大並駕齊驅的文化實體如何互相對敵宣傳,而是從被侵略的一方——烏克蘭的內部視角——來探討其如何審視自身文化中特定的文化傳統與文化基因,亦即俄羅斯文學傳統的影響。唯有先釐清這一點,才可能去理解,這個過程中的痛苦它屬於烏克蘭及其文學,而不太是屬於俄羅斯或俄羅斯文學的。

而緒洋的寫作位置之所以獨特,正在於他重新詮釋了俄羅斯文學在這場文化對抗中的「痛苦」,並指出,這種痛苦或許並不像俄羅斯官方所欲塑造的那樣,是一場文化消滅的危機——那種敘事在某種程度上幾乎是一種假議題。俄羅斯文學或文化基本上不可能真正被消滅;實際上,在烏克蘭內部的話語空間與論述脈絡中,俄羅斯文學的愛好者與捍衛者所面臨的,更多涉及禮義廉恥中的「義」與「恥」,乃至於更為根本的文學意義問題——關於「罪疚」、「愧疚」,以及「罪與罰」等等,在戰爭背景下尤為深刻的文學倫理命題。

也是因為戰爭,烏克蘭的去殖民過程是一種加速的轉型正義,他們被迫快速回應和處理這些棘手的文學遺產問題。這是一個正在發展的事件,緒洋的工作更像是一種過程的記錄,而非下定論。他的文章中展現了一種難能可貴的空間感,並未給出快速的結論,而是讓我們感受到他的困惑和思考。

在閱讀的過程中,讓人最為感傷的一點,是去意識到,這些討論本質上是戰爭的結果,而戰爭的結果在很大程度上又可能會決定這些討論的最終方向。因此,緒洋的記錄尤其珍貴。他的書寫彷彿讓我們目睹了一個文學板塊的變動——它在位移、它有裂縫、它出現了形變和質變。如果說文學本就是人類適應生活或環境的一種方式,那麼我們正在見證的,就是烏克蘭人在這場戰爭狀態下的文學適應(literary adaptation)過程。

尤為特別的是,緒洋選擇了文學博物館作為切入點。一般想來,文學博物館是地理位置固著而穩定的空間,展示經典化後的文化生產。然而,他的呈現卻揭示了這些空間的不穩定性和動盪變化,展現了烏克蘭文學社群——包括教授、博物館館長、作家、藝術家、學生及讀者——對烏克蘭文學、俄羅斯文學、甚至是文學本身的態度轉變。這些態度可能是擱置(如某些俄羅斯文學研究者採取象牙塔中的中立觀望立場),可能是困惑(許多人在報導中說「我不知道、我不明白、我不理解」),可能是反省(如绪洋的「現身」),也可能是調整(文中幾乎所有人和單位都在進行各種形式的適應與調整)。我覺得,绪洋讓那些與文學切身相關的、真正選擇在文學藝術中安身立命的人說話,給予他們的專業應得的尊重和表達空間,這件事情我覺得是非常重要的。

對於這些文化專業人士來說,他們不僅需要面對戰爭時期的國家動員和內部撕裂,更需要對抗現代文學體制內部的既有預設——文學作為一種現代性附屬體制,從十九世紀開始,它就內含了一些非常明確的西方文學預設。這些預設包括文學應該具有自主性(autonomy),它應該超越政治和市場——這是一種我們文學愛好者幾乎內建在基因裡的信念,認為文學需要對抗時事、抵抗政治,並且要追求什麼是好的文學以及好的文學史的書寫方式。在這裡,緒洋訪問到的每一個人,其實或多或少都與這些預設進行著對話或對抗。而這個過程,也在緒洋的文章中被完整記錄下來了。

對於這些文化專業人士而言,他們不僅需要面對戰爭時期的國家動員與內部撕裂,更需要對抗現代文學體制內部的既有預設——作為一種現代性附屬體制,文學自十九世紀以來便內含著某些西方文學理論的核心信念。例如,文學應該具有自主性(autonomy),應當超越政治與市場影響。這種信念幾乎內建於我們這一代文學愛好者的價值觀之中,使我們習於認為文學應當抵抗政治、對抗時事,並對「好的文學」及「好的文學史書寫方式」有特定相應的共識。在這裡,緒洋訪問到的每一位受訪者,其實或多或少都與這些預設進行著對話或對抗。而這個過程,也在緒洋的文章中被完整記錄下來了。

另一方面,我們也可以說,在这篇文章中,「文學博物館」的定義得到了擴展。它不僅僅指普希金、葉賽寧或布爾加科夫的紀念館等典型的文學博物館,還涵蓋了那些被更改名稱的街道、遭受炮火摧毀的教室與教堂,甚至整座城市與烏克蘭本身——在緒洋的報導中,這些都成為了一種廣義的「文學博物館」。在這些空間中,人們如同博物館的管理員,讓我們看見烏克蘭文化社群如何思考去殖民化,以及戰爭背景下文化與政治之間的高度張力如何形塑了各種不同的應對方式。

文章中提到的一些艱難的片段尤其令人印象深刻。例如,在烏克蘭的去俄化過程中,當他們試圖瓦解俄羅斯文學中心主義的傾向時,如何處理像奧德薩文學流派這樣的城市文學傳統?當一個城市擁有自己的文學小傳統時,是否應該用烏克蘭文學的中心主義來壓制或貶低它?這些問題都極具挑戰性,而绪洋在報導中將這些艱難的時刻巧妙地串聯起來,留下了許多值得深思的懸念。

整個光譜所映照出的不僅是社會分歧,也提示了未來烏克蘭在文學、文化或社會重建時,某些共識型態可能參考的方法論。在緒洋的報導中,從最保守到最激進的立場皆有體現:一端是捍衛既得利益或選擇沉默的學院研究者,或對文化議題不甚關心、採取實用主義的普通民眾;另一端則是強烈主張徹底清除所有俄羅斯侵略文化符號的文化本質主義者,甚或以激烈方式推動去殖民化。然而,最值得關注的其實是光譜的中間地帶——那些在一般報導中往往不被作為「事件」被提及的地方,卻也是最多人所在的地方。

這些中間地帶的立場可能包括:帶有某種犬儒色彩、以地方認同為優先的奧德薩市民與地方官員,或者對過去教科書或文化傳統懷抱深厚眷戀的懷舊者。此外,還有像奧德薩文學博物館或布爾加科夫博物館內的專業人士,他們主張批判性地保存文化符號,並強調文化對話的重要性。而绪洋與我可能都會特別認同的一類人,則是像基輔大學的扎娜·聯科教授那樣的研究者——他們以更細緻的方式逐一檢視每個「去俄化」的案例,力求在文化保存與去殖民化之間取得平衡,展現出一種務實且求真的態度。

總而言之,這篇文章讓我們得以反思自己在這條光譜上靠近何處,然後我們能不能夠從他們的淺薄、或是他們的熱情中,看到我們自己的影子。

湯舒雯提問

接下來,我想從幾個方面展開討論。

首先,這可能稍微有點學術,但對我來說非常有趣。在這篇報導中,你主要聚焦於博物館的研究,而博物館作為經典化的載體,自然以精英文學為核心,但對於通俗文學的討論相對較少。如果我們把俗文學的視角納入進來,绪洋你認為他們在回應俄羅斯文化影響的方式上,是否會與精英文學有所不同?這種差異是否會在「去俄化」的過程中呈現出不同的樣貌?例如流行音樂、電視劇、網路文學,尤其文中你提到的 BL 文學,所以在這之中這些文化形式還可能涉及品味與階級的差異。那麼,這些通俗文學的文化形式是否提供了精英文學無法觸及的、多樣性的回應?

接著,我還想問有關日常生活的部分。在烏克蘭人的日常生活中,一方面存在俄羅斯歌曲、影視作品和民間故事等記憶的碎片;另一方面,在去俄化的浪潮下,通常俗文學中的次文化和反抗文化往往是最迅速展現和被動員的。因此,這兩者之間是否存在某種文化上的張力?在這場文化重構的過程中,有沒有形成某些對話?這是關於文學內部的張力與對話的問題。

第二個問題是,我很好奇你在採訪過程中,有沒有某些特別的對話或瞬間,深刻影響了你原本進入這個議題時的看法?在撰寫這篇報導的過程中,有沒有哪個觀點是你完全重構過的?如果有的話,能否簡單介紹一下?

再來,我們知道,戰爭中的文學樣貌與其後所認定的經典文學通常會有很大不同。例如,我們現在討論一戰或二戰的文學,通常不是一戰、二戰期間的,而多半是事隔一、二十年後由傑出的作家所創作的。你目前記錄的這段時期的文學風景,可能屬於戰爭文學語言生產的一部分。但戰爭也帶來創傷,而創傷常常會轉化為沉默。尤其在文學再現中,創傷文學常討論的重點是:這些沉默如何被表達或再現。那麼,你在訪問過程中是否感受到,除了那些勇於表態的人之外,有哪些話題是人們最不願談及的?這些沉默發生在哪些地方?你如何去記錄這些沉默?

此外,你提到性別聲音可能存在一些落差。我想到的是,文學研究中常提到的,比如一戰後英國文學風格從浪漫主義、英雄主義轉變為犬儒主義或幻滅主題的風格。你是否感覺到這場戰爭正在改變烏克蘭文學的風格或樣貌?在去俄化過程中,是否有某些文學偏好、階級或特定群體(例如不同世代)特別容易被納入新的文學史論述?關於這些代表性問題,你的觀察是什麼?

最後,我想提到一個比較個人的層面。在這篇報導中,你提及自己的身份危機與專業危機。雖然在文章中沒有展開,但你剛剛稍微提到,與其他學習俄羅斯文學的同學或文學社群之間的討論。不知道今天是否可以請你多分享一些,關於這個項目結束後,你的反思主要集中在哪些方面?如果這個項目有後續發展,你會希望往哪個方向前進?

謝丁:因為時間關係,緒洋可能挑一些來回答,比如最前面提到的俗文學與嚴肅文學。因為我能夠給緒洋幫助的會集中在文章的敘事與結構,議題與深度很羞愧我參加的很少。

緒洋回應

看了這篇文章的很多回應之後,我有一個感受,覺得台灣的讀者好像能在文章中讀出更多,甚至比我還要多的信息。我覺得這其實跟自身的身份、立場和預設有關係。關於舒雯的問題,我可能沒有辦法特別系統地講解,只能講一些很碎片化的觀察。

比如剛才提到的通俗文化或俗文學,我第一個想到的就是在利沃夫街頭遇到的幾個小混混,他們當時把我拉到路邊喝酒,我用很破的烏克蘭語跟他們溝通。大家知道,利沃夫對於俄羅斯的一切是非常排斥的,那天我穿了一件T恤,寫著“No Putin No War”,他們看到後特別高興,覺得我是他們的人,還說我應該去商店買上面寫著“Kill Russians”的,要這樣立場才夠。但後來其中一個小伙子在大家不注意時悄悄地拉我到一邊,說其實他很喜歡俄羅斯文化,尤其是俄羅斯的音樂。

我後來加了他的Instagram,他每天都會分享俄羅斯的說唱歌曲。我其實很震驚,因為這和我原本的印象不一樣。在烏克蘭,雖然很多人會在公共場合順應對俄羅斯的強烈排斥,可能會有同儕壓力,但一對一的時候,他們有時會表達對俄羅斯文化的喜愛。

還有在逛盜版書市時,有店主告訴我,很多烏克蘭士兵喜歡讀俄語寫的fantasy,奇幻或者科幻類書籍。後來據我瞭解,即使是今天,許多烏克蘭的俗文學作家仍然用俄語創作,因為他們瞄准的市場不僅僅是烏克蘭,而是整個後蘇聯空間,包括俄羅斯、中亞等等。但是他們的俄語書現在不會在烏克蘭出版,而是要找人翻譯成烏克蘭語;然後可能部分烏克蘭讀者寧願去書市買盜版的俄語的版本。

我以前通過主流媒體瞭解的烏克蘭,覺得那裡的人幾乎都在拒絕俄語,完全排斥俄羅斯文化,但到現場後,我發現其實街頭很多人仍然在說俄語。其實一到愛沙尼亞,我就覺得自己的預設被完全推翻了。塔林大概有30%的俄羅斯族人口,但在這座城市街頭,我幾乎只聽到俄語,沒聽到愛沙尼亞語。包括後來到了有很多烏克蘭難民的華沙,也聽到特別多的俄語,因為這些難民可能是從烏克蘭東部過去的。可能普通人的生活世界跟文化菁英在媒體或社媒傳遞的信息會有落差。

舒雯提到了創傷和沉默。在烏克蘭大家非常願意討論戰爭,討論創傷。他們不太像俄羅斯人那樣,因為政治壓力而保持沈默。甚至連親俄的烏克蘭人,也會主動找我這個說俄語的中國人,談論他們對俄羅斯的感受。

舒雯這裏還提到了一戰、二戰文學。我有一個觀察:許多烏克蘭人閱讀雷馬克的《西線無戰事》,還有他別的有關一戰的書。這種狀態似乎也與現在烏克蘭社會的情緒相呼應。在烏克蘭的後方,往往感受不到戰爭的存在,人們似乎處於一種醉生夢死的狀態,彷彿在逃避或遺忘痛苦的現實。而當許多士兵從前線回到後方,他們感到自己被社會和歌舞升平的年輕人遺忘,這種落差讓他們難以適應後方的生活。他們甚至迫不及待地想回到戰場,因為在戰場上,一切才顯得真實。這也讓他們中有人開始質疑:我們究竟在保衛什麼?我們在雷馬克的書裏也常常能讀到類似的内容。

除了雷馬克外,人們也重新審視烏克蘭的經典文學。過去真正認真閱讀這些作品的人並不多,只是把這些作家當作中學考試要背的名字,但如今越來越多人將其視為重要的文化資產,並在閱讀後反思過去為何沒有重視這些作品。

我採訪的基輔大學教授納扎連科提到說,現在烏克蘭書店的暢銷榜上,通常總會出現一本烏克蘭經典文學。這是一個不小的變化,因為通常當代文學的銷量會遠遠好過經典文學。

除了民族經典文學,戰場文學也成為當前烏克蘭文學的重要類別。許多在前線作戰的士兵開始寫詩,並在Facebook上發表作品,等到累積一定數量後再集結出版。納扎連科教授將這種文學稱為「Facebook戰地詩」,並認為這些詩作的形式非常適合改編成搖滾樂。

這種形式可能是受到烏克蘭最受歡迎的詩人扎丹感召。他不僅是一位詩人,還組建了自己的搖滾樂團,將詩作改編成歌曲,在全國巡演。他的詩朗誦會甚至能吸引整個體育館的觀眾參加,已經成為一種全民文化現象。在他的影響下,許多新戰地詩人開始有意識地將詩歌寫得更具音樂性,使其更容易被改編為搖滾音樂。

關於未來要寫的方向,不久前和大陸的一个朋友討論到當代烏克蘭對奧斯特洛夫斯基的接受。香港和台灣的讀者可能對奧斯特洛夫斯基這位作家不太熟悉,他的《鋼鐵是怎樣煉成的》在中國大陸屬於全民必讀的社會主義現實主義文學範本,具有極強的政治色彩。奧斯特洛夫斯基其實是烏克蘭人,但在當代烏克蘭幾乎完全被人遺忘。我的那位朋友感到困惑,爲什麽烏克蘭的知識分子似乎更傾向與布爾加科夫這樣「反烏克蘭」的作家和解,卻不願意重新思考奧斯特洛夫斯基——雖然他很斯大林主義、是被蘇聯宣傳包裝出來的,但他對烏克蘭民族沒有很強敵意——的遺產。

這也讓我想起了一系列新問題,例如,為什麼某些作家會被 cancel,而另一些作家卻未受影響?最近有些烏克蘭知識分子也在反省這個問題:比如近期烏克蘭人重新推崇某位19世紀的烏克蘭語作家,他的劇本改編的戲劇吸引了大量觀眾,但這位作家其實是親沙皇、極端保守的俄羅斯沙文主義者。那麼,為什麼僅僅因為他以烏克蘭語寫作,就成為值得推崇的文化象徵?反之,那些使用俄語創作、卻反對沙皇的俄羅斯自由派作家,卻遭到了否定與 cancel。

同樣地,對於蘇聯時期的烏克蘭語作家,也存在類似的矛盾現象。許多當時的作家親蘇立場明顯,但如今卻未被 cancel,僅僅因為他們的作品是以烏克蘭語創作。比如,我文章裏有写到的斯大林時期被槍決的「烏克蘭文藝復興」作家,他們中的許多人其實是忠誠的共產主義者,有一位詩人在自殺前留下的最後遺言甚至都是「共產主義萬歲」,但如今他們卻被重新塑造成反抗俄羅斯文化霸權的民族抵抗與犧牲的象徵。

這讓我們不得不思考:我們應該如何看待這些作家?是否應該更客觀地評價他們的歷史背景與立場?這也引申出更廣泛的問題——如何重新審視蘇聯時代的文化遺產?這些問題值得進一步探討,未來如果有機會,我希望能夠深入研究並寫作相關的文章。

謝丁追問

剛舒雯老師也提到,包括緒洋也提到,台灣人在看到這篇文章時可能會感同身受,可能會更強烈一些。舒雯老師也說文學的戰爭也是一種前線,在這種情況下,尤其是中國和台灣之間的關係,這個前線的感覺可能會更加強烈。我不知道舒雯老師在看到這篇文章時,如果將它與台灣當前的定義感受做對比,你們現在有沒有一些類似的感受?因為剛剛也有讀者提問,提到一些作家的名字已經進入到你們關注和討論的領域中,能不能舉一些例子來談談台灣人對這篇文章的看法,或者你自己對這篇文章在這方面的看法?

湯舒雯回答

我覺得這個問題其實非常大,而且它可能也不是單純可以「對位」比較的。就像我們會前聊到的,戰爭狀態下的烏克蘭是一種「例外狀態」,無論是與台灣在解嚴之後、或2000年政黨輪替之後的情形相比,絕對都會因時間框架而呈現許多差異。

同樣地,今天在烏克蘭之所以能有如此多元的立場並存和討論,是因為它仍然算是民主國家,所以各種立場會有一個討論和交換的過程。而在台灣,這樣的公共討論過程其實已經歷經三、四十年的發展。不少來自中國大陸或香港的朋友可能也注意到,近幾年台灣常被貼上一個與「去俄化」有些相似的標籤——「去中國化」。然而,在這個標籤之下,其實存在多元且複雜的立場,只是它在某種程度上被污名化,導致也有很多東西被遮蔽了。有很多東西被遮蔽了。所以在台灣,現在很多人談到「誰被取消(cancel)」,其實反映的是一種高度分眾的狀態:想要取消某人的人,也可能被別人取消。比如,有些人批評余光中,認為他的文學遺產該被重新審視;那麼在台灣的狀況是,審視他的人一定也會受到審視。我覺得,這在某種程度上是一個健康的現象,特別是在民主體制的狀態下,它會是一個健康的現象。

而我們現在在烏克蘭或俄羅斯文學處境中看到的悲哀是,一方面是戰爭狀態,另一方面是集權政治,這些都使得細緻而多元的公共討論無法充分展開。

儘管在緒洋的報導中,可以填入許多「去中國化」討論中也有的立場光譜,但從更廣泛的角度來看,文化戰爭或文化冷戰的現象,並不僅侷限於台灣、中國或烏克蘭、俄羅斯之間,而是以不同規模普遍發生於世界各地。然而,緒洋的報導格外凸顯了語言邊界的鮮明對立,特別是俄文與烏克蘭文之間的尖銳張力。在這種脈絡下,文學時常直接成為「語言」的代名詞,並被視作語言忠誠度的表態或是化身。相較之下,台灣與中國的文學情境更為複雜:人們往往得通過口音腔調、用語、簡繁字體、甚至更細緻的文學風格來加以區辨。總之由於雙方在某種程度上都使用同一語言,這種邊界劃分對大多數人而言也就更加困難。

我就先簡單回應到這裡。我看見還有許多精彩的問題等待討論。

Q&A

謝丁:剛剛舒雯也提到了這個語言的問題。還有一位讀者說,在訪問烏克蘭文學和俄文系教授時,討論到烏克蘭文系有什麼不同的方式。他提到烏克蘭東部有一個詞,在烏克蘭說的俄語和莫斯科聽到的俄語之間,在日常生活中是有不同的表達。我覺得這個問題很有意思,也跟剛剛舒雯提到的語言問題有關係。你要不要先回答一下這個問題?

緒洋:我其實沒有採訪到烏克蘭文系的教授,只不過我採訪的納扎連科教授雖然在俄文系,但現在專門研究烏克蘭文學,所以他對兩邊的情況都有關注。

所以我其實不太清楚,真正的烏克蘭文系教授現在會怎麼想,但如果從語言角度來看,關於

剛剛讀者提到的surzhyk這個詞,也就是「俄烏混合語」,實際上這種混合語更多會在鄉村地區聽到。那裡的人說的語言裡,俄語和烏克蘭語完全混合在一起,你幾乎無法分辨哪裡是俄語,哪裡是烏克蘭語。但或許因爲我采訪的人都是大城市居民,而且都是知識分子,所以當他們用說俄語時,與莫斯科人的俄語並沒有太大區別。我甚至從沒聽出我的受訪者説話有所謂的烏克蘭口音,只不過他們偶爾會夾雜一些烏克蘭語詞彙,往往是用來傳遞修辭色彩。

謝丁:接著還有一個問題,我看到許多讀者關注,是那個街頭採訪錄音的問題。當你街頭採訪時,他們是知道你在錄音嗎?

緒洋:我是直接拿著錄音筆給他們看的,他們看到我拿著錄音筆都蠻無所謂的。我一開始會告訴他們,我是記者或者作家,要寫個題目,能不能跟你聊一聊?他們都挺開放的。只有一個人要求我把錄音筆拿掉。在盜版書攤,我問的那些問題沒有錄下來,因為那是隨口問的。我沒想到他們會說那麼多,大多數情況下,錄音都是順利的,他們並沒有什麼抵觸。其實他們都挺樂意的,而且我感覺他們有一種強烈的意願,就是想讓全世界聽到他們的聲音,尤其是當他們知道我是中國來的時候,他們就表現得更強烈,有種「快給中國人看看真相」這樣的感覺。

謝丁:最後一個問題,問緒洋做完這個題目以後感受到了「在場」與「不在場」的差別嗎?對於沒有去現場的人來說,你希望文字或文學扮演什麼角色?的角色?绪洋:

緒洋:關於「在場」與「不在場」的差別,可能我前面已經提到過,之前我根據從媒體和社媒得到的印象,一直以為大家都已經開始說烏克蘭語,且對俄羅斯文化的態度非常決絕。但現實中,遇到很多人不是這樣,至少與媒體上看到的情況不全然相同。

有一個插曲,讓我强烈地感知到「在場」與「不在場」的差別。那是在基輔市中心。那裡有一個外國記者常去的地方——被摧毀的俄羅斯坦克等軍械的展示場。我到那裡時,有人過來招攬生意,告訴我:「我帶你去戰爭游,《紐約時報》記者能看到的東西你都能看到。我帶你去布查、帶你去伊爾平,所有有戰爭罪的地方都能去,我有標準路線。你到那裡我可以幫你翻譯,和當地人交談。」後來我還聽説,嚮導們也有自己的群組,如果外國記者需要嚮導,他們會彼此介紹。這些嚮導應該都有一套標準操作流程:帶人去哪兒,看什麼。

我覺得不太對勁,因為如果你不是自己去看,而是跟著他們走,那麼是不是你的視角完全被他們框定了?我想,很多去的媒體朋友如果請了當地的嚮導,會不會也是處在同樣的狀態?我不是說大家的報道都是這樣,但如果沒有意識到這個問題,可能就會是這樣。那麽再往下想一層,那會不會是説,我們如果不在場,我們在媒體上看到的報道,是否也是由當地的嚮導框定出來的?

所以,如果說「在場」的重要性,我覺得這一點很關鍵。

謝丁:可以再加一個問題,是很多讀者都關心的:第一個是他們問你這篇文章發表後,是否對自己在夾縫中的身份感到不安,是否找到了一種更自洽的方式;第二個問題與文章中的「不夠格」這一觀點有關,問绪洋現在怎麼看待自己在文章中的意義。

緒洋:可能並不是「不夠格」,而是像我之前引用的斑戈的玩笑話:「我算老幾?」就是説,當我親自見證了他們的苦難與創傷後,我會覺得我自己在想什麼,似乎比起他們的想法,顯得不太重要。因為這些問題最終還是烏克蘭人的問題,我終究只是一個局外人。雖然我知道在寫作時要避免這種想法,還是要將自己帶進去,但情不自禁地還是會這樣想。

可能多寫這樣的文章後,會少些這種感覺。其實寫完這篇之後,我並沒有特別認真去反思。因為寫作的deadline很緊,寫完後立刻又投入其他工作,或許在忙碌中有一點忘記了繼續反思。

最近我正在用 ChatGPT 把文章重新翻譯成俄語,打算在校對后發給我的受訪者看。我有一個白羅斯的朋友問我,是否考慮讓烏克蘭媒體登載這篇文章。但我覺得文章中的一些內容,烏克蘭媒體可能不太會喜歡,尤其是主流媒體可能會更堅持去殖民化的態度。

所以,我又有些夾在中間的感覺。似乎這篇文章最終能與那些生活在夾縫中的人產生共鳴,比如流亡的俄羅斯人、白羅斯人,或者那些在烏克蘭研究俄羅斯文學的人。但如果再往外一點,主流的烏克蘭媒體可能又會感到隔閡了。感覺寫這篇文章生發於夾縫之中,最後又回到了夾縫之中。