在場 · 非虛構漫畫獎學金

第一季 評選結果報告

經過2個月30位專業評審的書面評分、5位終審評委的面試評分,

第一季在場 · 漫畫獎最終結果出爐了!以下是得獎名單:

(點擊方框閱讀評審團評語,按名字首字母排序;得獎者名次將由最終完稿決定)

🏆 常籮 & 方六《小屋》

🏆 呂適之《我在英國U記工作》

🏆 mao《在2022的黑夜裡》

除以上三位獲獎者外,本季還有八份計劃案進入「終審名單」

(點擊方框閱讀評審團評語,按名字首字母排序)

阿四《坎火》

ChamLo & 阿篤 《香港智能障礙者的機構日常》

風阿水《我的縣城》

方蕾《無法被鎖住的黑龍》

賴川平《飲水思源》

明阿星《在我們出生之前》

王偉邦《出來以後怎樣》

許燁《牛和鷺》

💌 給所有報名者:

所有成功遞交申請的報名者都可以至報名系統中查看評語啦!

每一位申請者都有機會收到0~4條評語,評語多寡並不代表提案的分數高低。同時我們也會努力,以更多的方式、讓更多的作品被支持和看見。

🔖 百餘份申請提案

我們看到「漫畫」在紀實敘事中的力量

第一季「在場 ·非虛構漫畫獎學金」收到共百餘份申請提案,申請提案從芝加哥畫室、布魯塞爾中餐廳,到胡志民的小院,從家族史/家人自傳、動物保育產業到搖滾音樂人生,我們看見人與人、人與物種的遷移與相遇在畫紙上的瞬間定格,也看見許多人重回歷史現場的決心。

有人在寫字間裡抬頭喘氣,有人在學校大門口翻牆而過——風被呼嘯帶起,與來自水泥地、農田中的熱浪一起吹拂著在湖南縣城、武漢河口、閩東山區、香港舊社、台東海濱之間奔跑的人;口耳相傳的民間寓言衝破格線,一座城在縫隙裡生長⋯⋯我們深刻感受到「漫畫」在紀實敘事中的力量。

漫畫在日常細節裡描摹社會結構。在台灣收養制度與嬰兒買賣現象下,收養家庭的掙扎與愛隱於其間。香港的畫者如魯迅在《娜拉走後怎樣》般提問:香港2019年的少年犯們,完成刑期後出冊之後然後呢?在澳洲參與聲援巴勒斯坦遊行的中國留學生用行動回答著身份的問題。原住民離山再回歸、不被政府承認但決定保留母語的身影亦清晰留駐。

漫畫也自然地轉換著「我」的視角。隨著眼前的人物坍縮或融入至她人的身體裡,感受跨性別青少年的網絡社群與「倖存者」愧疚,看見女性乳房與家庭史中的隱疾,聽見縣城年輕女性群體的反叛情感。

猶令人動容的是肢體/精神障礙者與其手足的世界得以被安靜但濃烈地「言說」——中國殘障康復中心的老師畫下聽障生的日常,香港前線社工細細描繪智能障礙少年在香港公營體制中的支援問題,視障者與被投毒致死的導盲犬進行了漫長的告別。神經多樣性人群的感官世界裡折射出千百種層次的灰,一頁頁由內而外的辨認,正是靠近與理解的實踐。

我們萬分感謝所有申請者們將你們眼中的世界畫下。能夠在不同風格筆法的畫面中,看見你們的看見,理解你們的理解,是在場・漫畫獎收穫最珍貴的禮物之一。❤️

評委寄語

.

在場提供的這份獎學金對創作者而言不僅是一個機會,也是一個能夠組織自己所思所想的場合。對從未畫過漫畫的創作者而言,這也是一個磨練自己提案能力的機會,雖然仍可以看到部分提案還在混沌期,但能夠看到這麼多的人對漫畫創作感興趣,仍是感到活力充沛。此外,此次評選的作品中,也有不少以自身經驗出發的作品,這在非虛構大類上,的確是比較容易起步的始點,雖然每個人的方向各異,但也給予許多發揮的空間,很其他各個創作者無論在之後有無獲得獎學金,都能透過這次的練習來往前持續朝漫畫創作邁進!

— 吳平稑

整體而言,這次評選到的大多數提案都能感受到提案者的誠實,以及想發聲、想記錄的欲望──多位提案人都提到,其實獎學金本身並非目的,而是希望在種種限制下能有被看見的機會。而特別觸動我的是,即使主題各異,但這些提案我感覺有個共通的強烈意圖是「理解」,不同國族、性別、身分、世代,乃至於物種間的相互理解,而我感覺這正是現時點的世界迫切需要的,我想也是我們為什麼需要非虛構創作的主要理由之一。

因此對我來說,在評選的過程裡,我個人可能特別關注的會是提案人所提出的這份「理解」的迫切性、特殊性與清晰度──提案人對於想要對話的對象和主題本身是否有足夠清晰的認知:「對誰說話、想說什麼、為什麼而說、為什麼現在要說」,而非只是模糊的猜想或僅屬於記錄個人的感受。當然還有這個理解透過這份創作能夠達成的可能性,以及可觸及範圍的廣度與深度,也是在評選過程中特別在意的。

而在漫畫創作上,令我特別悸動的是,不少提案透過圖像、色彩與分鏡的安排交織,能夠將那份想要理解/被理解的一片赤忱以更具象、直接的方式袒露在讀者面前,發揮了漫畫有別於文字及其他形式獨有的表現力。

最後想和所有提案人說,即使最後未能獲選,並不代表想講述的內容不被肯定,而是或許有更好的方式、途徑讓這份心意被看見。希望大家繼續現身,相信有人在場。

— 謝至平

1) 在非虛構前提下,從選題中可見關注「跨文化」、「身份認同」、「轉型正義」、「家族史」、「弱勢關懷」與「私日記」等多元題材,各有其可供發揮的內容。「轉型正義」與「家族史」需要對歷史做深入考究與調查;「弱勢關懷」在體察弱勢群體生活與障礙;「跨文化」在不同文化、價值觀的衝突與調適;「自我認同」是對自我與社會內外對抗的探索與肯認(或妥協)過程;「私日記」則聚焦個人情感或生活的自我揭露。相較之下以「自我」為題材多以個人生活、情感為主,因為熟悉所以是較容易被入門者選擇的題材,但也因此容易流於情感抒發而忽略社會的影響和體制的關照,創作者或可聚焦「事件」以補強與社會連結的面向。而擇定主題後需為自己的作品設定一個需要解決的問題或核心,並以此為主軸聚焦安排敘事架構,否則易流於廣泛漫無目的的陳述。

2) 腳本敘寫可參考劇本寫作方式,以「情境」、「旁白」、「對白」等指令分行敘寫,以利作為分頁敘事、畫面預想和指引;另計畫普遍未對作品的視覺設計進行說明,圖像風格、媒材、色彩計畫、表現技法都會影響讀者進入故事情境,若能列入說明事項,可協助評審理解作者圖像規劃理念與能力。

3) 漫畫圖像設定無論寫實或寫意、繁複或簡筆,從第一頁到最後一頁都需要作者保持穩定的畫面控制能力,試繪圖即需要讓評審看見作者連續繪圖的穩定性,太過片段或跳耀的畫面及媒材處理,會無法判斷是否具備此重要能力。因此建議提供試繪稿以能表現出數頁(四到八頁)連續畫面為主,以利判斷及預期成果。

— 周見信

投件主題與地域皆相當多元,會好奇創作者是如何得知獎學金資訊。有很多相當讓人好奇,並期待創作者可以往下發展的議題。基於個人喜好,我比較喜歡以個人的生命經驗為主,回應時代為輔的故事,評分上不免有個人主觀的考量與建議,不過要如何完整呈現創作,還是以創作者考量為主,評語僅供參考。

— 陳雨柔

「在場 · 非虛構漫畫獎學金」的意義在於能夠給予創作者實質的資源去完成作品,無論是針對虛構或非虛構範籌的創作,都是難能可貴的鼓勵。

相比起虛構作品,非虛構漫畫需要作者投入更多資源去進行田野考察、採訪以及調研,尤其我們身處每天急速變化的世代裡,太多人、事、情境或情感以飛快的速度消失,轉眼被遺忘……非虛構漫畫在在可還原這些過去與當下,讓創作者以獨特的視點去呈現他們在意的事--那些真實發生過的事。

我相信這種分享能夠連結個人和集體,讓讀者們能夠跨越文化、地域、世代去了解他人的生活,以創作者的視點去了解更寬廣的世界。

— 饒雙宜

看完這次的提案與企劃內容後,深感大家的才華與發想都十分豐富且多元,很開心能藉由這個機會觀看大家的作品,並給予簡易、直覺性的回饋,真的深感榮幸。至於給予各別創作者的評語或印象深刻的部分,我都寫在各自的頁面當中了,這裡就不再贅述。最後,想提醒各位:無論是否獲得這份獎金,都希望熱愛創作的大家,能繼續堅持做自己想做的事,好好生活、用心感受生活,不要停下手中的筆,繼續紀錄心中的想法。

— 高妍

本屆獎學金,從本人收到的選題部分來說,涉及範圍算是比較廣泛了。我在閱讀過程中,總是忍不住以「這個漫畫是否能成書」的標準去想象作品的呈現,因此最後印象中,完成度很高的不多。不過有幾個題材選擇既有記錄價值也有現實意義,例如有記錄城市變遷過程的,關注青少年心理健康的,探討女性社會身份的,我挺期待看到最終作品。

這個獎學金的存在,如果可以持續吸引有想法的人參與畫漫畫,有動力去認真踏實地籌備一個漫畫,並且最後有所收穫——無論是編輯的反饋還是資金支持,是挺有意義的事情!

對我來說,漫畫作為圖像和文字的雙重呈現,是一種包容度非常高的載體。雖然大部分漫畫提案還是受到日本漫畫影響較多,畫面表現方式和分格相對傳統,但在題材上至少已經是涉及到許多不那麼主流的問題上了,這對中文漫畫來說是挺好的事兒。

— 正義

此次來自台、港、中的提案,看出創作者們非常重視個人生命和精神感受,故事的開展幾乎圍繞著自身的生命和體感在展開;在評審過程中可以看到有一半以上的創作提案者在自己世界裡積極解決個人困境的努力(真實面對自己世界的態度非常值得肯定);有幾位創作者則試圖從自己經驗來回應時代的課題。但整體來說,主題很靠近創作者的內心,外在世界相對變得抽離與巨大,也因而在落地的田野方法有種難以著力之感。針對這一批的提案裡,以下四點觀察供提案者參考:

1.大量提案由個人生命周遭的故事做為非虛構創作的源頭,只是每個人生命經驗有限,如果奠基在個人自己或周圍的生命看見,除非有獨特和細節,或多找出新的切入點,否則會有種「這個敍事過於個人」、「這個感受已被大量討論過」(例如城鄉變化、族語消逝等等)之感。個人性可能帶來的是封閉性,如果只有自己體感,不清楚許多題材已被處理過或討論過,就容易重複而缺乏新鮮視角,變得無趣與狹隘。

2.但不代表個人經驗不能勝出。《我在英國U記工作》(在英港人)、《亞速音星星》(香港)、《方塊日記》(台灣)、《波子得了焦慮症》(中國)都是個人生命故事出發,故事頗為獨特,獨特的時代獨特的經驗,雖然不必一直大談時代發生什麼傷痕,但讀者自然會感受故事背後的眼淚。但也有提案以個人經驗出發,試圖拉進更大的議題,談到經濟發展、時代變遷、工作壓力等軸線,但故事本身無法支撐大的論述,反而顯得牽強。這個個人獨特經歷與時代感之間的平衡是此次評選的重要指標。

3.非虛構漫畫強調田野和訪談技巧,但此次提案者的田野現場和取樣較為侷限,而訪談深度則少被提及。雖然提案裡都提到去到現場,要進行訪談;但進到現場能看到或訪談到什麼,在不少提案中看不到該現場的「必要」與「重要」,有的場景早就不在,那能否找到關鍵者或具代表文件?也就是田野的意義不在於去到現場感受而已,更重要的是田野和訪談是否有代表性?去到田野現場是否能遇到關鍵的人事物?如果田野只是隨機的拜訪和走馬看花,反而建議能做好與主題相關的深刻研究和初訪和後續訪談。

4.說故事愈聚焦愈好。提案者有好的想法外,接續怎麼完成,得靠章節的鋪陳和敍事。敍事若像沒握好就開了花的傘,十分可惜。創作者要時時向自己提問核心,敍事起落、章節經營,環環相扣。

以上淺見不確定能否給提案者實質的幫助。但提案本身及試繪過程就是非常好的鍛鍊,能夠看到諸位的提案,做為評審的我也很幸運。

— 李雪莉

就我收到的13份提案而言,我覺得每一位提案者都在試圖處理自己和世界的關係,但有的處理得更為私人,有的更具有公共性。

在給選題分時,我會考慮個人經驗和社會經驗的融合程度,偏向於那些從個人出發(包含了個體的體驗、家族的體驗和對更大的外部世界的觀察的選題)的選題,因為這些具體的經驗讓一些看似嚴肅的議題更生動。

在給執行分時,我會主要評估試繪稿和過往作品,以判斷這個議題在處理成漫畫時的是否生動,閱讀體驗是有意思的storytelling還是比較無聊的羅列陳述。我會特別關注作者的語言,在講述故事時是否有風格、有力量。此外也會綜合考慮大家提交的創作計劃表,是詳盡還是簡略,以評估創作者是否具備基本的職業素養(時間投入和工作習慣)。

總體而言,我覺得收到的提案都不錯,有至少1/3的提案可以評估後續出版的可能性。

— 貓弟

在我參與評審的提案中,大部分提案都是結合自身經歷兼具社會性的紀實的議題,說明有一定數量的中文漫畫作者,他們正在創作非虛構漫畫,並且需要專業而有力的支持,無論是精神上還是經費上。評審過程中我的感受是,大部分申請者都是善於闡述自己的選題和創作動機的,但是能夠將闡述的文字在試繪稿中得以體現,並具有獨特表現力和完整敘事框架的提案少之又少。對於未來的申請者,或許可以將準備提案的着力點多一些放在思索如何畫出一部好看的漫畫上,這不僅是評委,也將是讀者更想看到的。

— 成樺

對於中國作者的創作計畫頁數動輒百頁,感到印象深刻。雖然頁數的多寡並不等於作品好壞,但是紀實對象的時間、人數、空間等範圍若有一定規模,頁數必然會影響紀實程度的取捨。

我個人認為紀實作品的可讀性在於事件本身的特殊性或重要性,描述者的觀點,以及將兩者融合後將實際存在的事實轉為創作的表現力。而影響最深的可能是描述者本身的觀點。將可見的事實或記述透過漫畫方式描繪,雖在類型上可被歸類為紀實,但提供未曾思考過的角度、沒有感受過的情緒,讓讀者藉由作品了解事實之外,更能感受到作者思想的魅力,我覺得是在創作紀實作品的時候非常重要的一點。在嘗試紀實題材的時候,除了事件本身引發作者非說不可的衝動之外,如何讓事件透過創作,變得非得是「我」說才行,是我很希望能在企劃以及試閱資料當中裡面看到的部分。

— 黃廷玉

It was certainly a huge range of proposals in both topic, experience and drawing ability. I found it quite refreshing to read about so many people's different perspectives and stories, its always engaging to think about what makes people feel inspired enough to embark upon the truly Herculean task of making a graphic novel or novella. I think that there was sufficient detail in each proposal, which speaks to the quality of both the forms/questions asked, and the applicants.

— 陳嘉賢 Kaitlin Chan

在提交作品中看到許多特殊的提案,在閱讀每個提案中總是充滿驚喜。甚至在閱讀試畫稿中迫不期待的想閱讀成品。這個計劃特殊點在於是提供全球華人的獎學金,也因此提交的背景相當豐富,可以看到各地華人秉持自身經驗而出發的漫畫提案,非常有趣。同時鼓勵大家繼續嘗試創作紀實漫畫。

— 陳筱涵 Stellina Chen

很喜歡「非虛構」這個概念,因為在紀實要求之餘也保持一種開放性。看到中港台三地的參加者很不同的故事取向,(根據計劃書內容判斷)由個人到社會,林林總總,不會只偏向某一題材,都是這個比賽的特性。

— 黃照達

感覺創作者們對生活、世界、社會充滿了關心,但也因為個體的局限性,而容易選擇一些自己沒有很深的積累與體驗,而只是因為好奇、夢境、親人離世的衝擊、感興趣、某種緣分等,而確定選題(關心什麼,想把資源和注意力投向哪裡),同時想依賴採訪(其他人的積累與體驗)等來完成創作。這樣完成的作品,其厚度、生命力、影響力都是不足的。期待未來能有更多扎實的創作者,拿出自己生命歷程中最珍貴的部分,並用自己的創作技巧與經驗,給這個世界帶來更多美好的禮物和感動。

— 鐵雄

The evaluation approach is interesting. It's undoubtedly a relevant method for selecting a series of proposals initially before a more detailed analysis and a meeting with the publishers.

— Ivan Gros

我認為題材是多元的,有的針對當代被密切關注的時事議題(如反送中、新冠疫情等),亦有相對關注較久前已存在討論但仍影響現代生活的(如一孩政策、女性主義),更有比較傾向個人探索並延伸至讀者個體為主如《我只有35天》等。

而在繪畫風格方面,申請者亦呈現多元的創作方式,有的似乎傾向條漫型式,有的是單元式故事,亦有的是完整故事;而繪畫方面則有電繪、手繪及AI輔助。雖然仍不明確確定部份會借助AI輔助創作的申請者會實際如何應用於作品上(如其中一個反修例申請作品會以ChatGPT生成文字以及另一位在試繪稿上使用Mid Journey輔助),想更留意他們的創作過程。

但在申請者的規劃方面則有參差不齊的情況,有的交代得相對含糊,未提供總頁數的估算,難以評估其執行力;另外在詳列預算方面亦有相類似的情況。而這或許是因為相關的創作者並不熟悉類似需要申請經費的預算表單該如何填寫,有的比較依賴直覺填寫,亦有的只考量工具成本而忽略了創作時間成本,會擔心該申請者所申請的經費會並不足以在預期內真正完成作品。而這點擔憂在於我缺乏認知參賽者的就職以及經濟情情況,而難以判斷申請者會全職投入是次計劃的創作還是在業餘時間完成。而若計劃全職完成作品的申請者未把創作時間成本納入預算中,我會擔心往後四個月正式進入創作的申請者會在續航力上漸現隱患及不確定性。當然,有的申請者亦在預算評估方面有全面詳細的估算,為評審們建立信心,易於隨後創作進度的跟進。

我建議下一屆的創作者不必在經費方面「羞於啓齒」,只需要誠實、務實並清晰地交代預期經費便可,更詳盡的預算規劃能更鞏固建立主辦方於申請者之間的信賴,讓計劃進行得更順利,減省進一步確認各細項的時間。

— 柳廣成

這是第一次參與在場的提案評選,坦白說,不是一個很容易的任務。在檢視每一份提案與試繪檔案過後,我給自己留了兩天空白的時間。我想知道,過了兩天後,還有哪個提案和試繪稿會留在我的心底?

確實有幾個讓我印象深刻的提案,而最吸引我的都是他們有明確的動機,以及結構相對優秀的腳本與試繪稿。

好比有申請者看見香港的智能障礙群體的故事,透過主角阿篤工作觀察,而在他的試繪稿中,可以看見那是實際「在場」過的觀察,那些所見所聞、呼吸過的空氣,共處一個時間與空間裡而衍生對社會的提問,我想那就是最好的創作動機。

再好比有關疫情的故事,我們可以說這是小至個人的題材,但放寬一點思考,這其實是全球都市裡的讀者幾乎都可能理解的「困」。在疫情封城的那幾年,誰不曾這樣在屋子裡踱步、思考,數不到日子的盡頭?我特別也喜歡這位申請者的試繪稿,畫面的鋪排讓人感覺到相當真實的「困」,那些初看似有改變又若無改變的畫面,正是那些封城日子裡的映照。

接著我想提原生家庭的議題並不少見,甚至是許多創作題材的出發點。我看到申請者聚焦在母親身上的部分,強烈也刺痛,我相信在許多時刻,她看見自己的時候,或許也看到了一點母親的樣子,那恐怕是身為一個卡在家庭關係裡的女兒最難解的狀態之一。不論最後作者聚焦在母親、自己或姊姊的身上,這題也都讓我很期待她將如何深入挖掘。

這是第一屆在場漫畫獎,作為記者出身的內容工作者,暨驚喜也驚奇,在其中看見提案申請者的創作風格多元,題材小至個人與內在、大到自然與時代,但裡頭最動人的都是那些與真實接軌的素材。那些從真實的經驗、氣味、空間、聲音裡所得出的感受與提問,正是我們對世界不斷地叩問,而我們都需要那個對世界與社會的好奇心,不斷好奇、覺得不足,才能推動著彼此往更好的地方去。

記者工作多年,有時候會想,比起虛構的故事,我們為什麼需要閱讀非虛構故事呢?倒也不是真實比虛構更荒謬,而是我們身處在真實的世界裡,但我們走不到每一個角落,記者也好、非虛構故事創作者也好,我們都是在切片,從社會切片、從時代切片,透過許多許多的視角,組合成這個當代。而在未來的未來,未來的人們才有機會踏著這些路徑,走向更好的地方去。

-

在這次評選後,我也想鼓勵所有的申請者。請重視你們的提案計劃書。我們對申請者的認識不深,計劃書是你們的第一個自我介紹。各位都說明了計劃的故事方向與動機,但我必須坦白說,這次看到的計劃書,多數都不夠清楚完整。計劃書不是說說一種感覺的地方,而是需要清楚地告訴評委以下的內容:

1. 你想說什麼樣的故事?(你需要一個logline,也就是說,試著用一句話或100字說完,如果覺得這個很難,去看看Netflix平台上的影片介紹)

2. 為什麼你想說這個故事?跟你自身有什麼關聯?與讀者或大眾會有什麼關聯?(回頭檢視自己的動機,認真地檢視,而不是為了做一個猜想大家會想看的作品,也不是為了做一個只有自己爽快的作品。)

3. 你打算怎麼說這個故事?(在這裡更需要謹慎思考,如何收束主題、設定好訪談對象、取材內容,接著拉出合理符合你的創作頁數的敘事主題與邏輯,好比我們不可能用50頁畫完一個人的一生,對吧?)

4. 讀者為什麼需要知道這個故事?透過這個故事,你想對世界拋出什麼提問?(心中不可以沒有讀者,當你自溺在題目裡時,想著這就是我想說的話啊,那麼,讀者會跟著你一起溺水。)

5. 計劃書需要明確且合理的時程規劃。(各位可以粗略寫著哪一週要做什麼事,但更重要的是做那些事的設定,訪談A與訪談B的方向是什麼、訪談B與訪談B的方式又是什麼?A與B在故事裡會有重疊的部分嗎?該如何設定問題讓他們都有角色又可以補完故事的邏輯與細節)

以上是我在這次評選後的建議,也是過去我做記者時,設定題目時會思考的方向。希望對未來的申請者會有幫助,本屆的提案者或許未來也會有更多的提案機會,也提供你們參考。

— 陳怡靜

評委名單

(按姓氏筆畫數排序,英文按姓氏首字母排序)

書面評委名單

吳平稑

相之丘主理人、漫畫評論人、譯者

李迪權

藝術家

呂俊君

編輯、譯者,「後浪漫」主編

李雪莉

報導者副執行長兼營運長

周見信

繪本、漫畫創作者

林怡君

大塊文化第二編輯室總編輯

林淑儀

漫畫愛好及推廣者

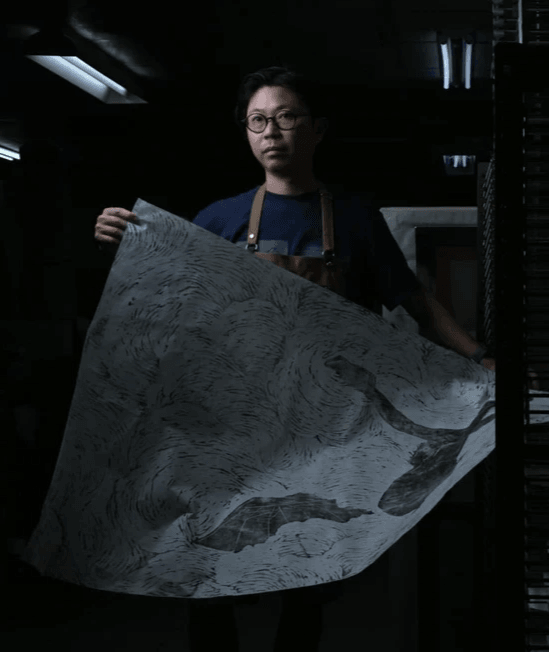

柳廣成

漫畫家

胡曉江

SC漫畫(Special Comix)系列主編之一,著有圖文小說集《月球上的父親》

紙本分格

香港漫畫推廣團體

高 妍

插畫家、漫畫家

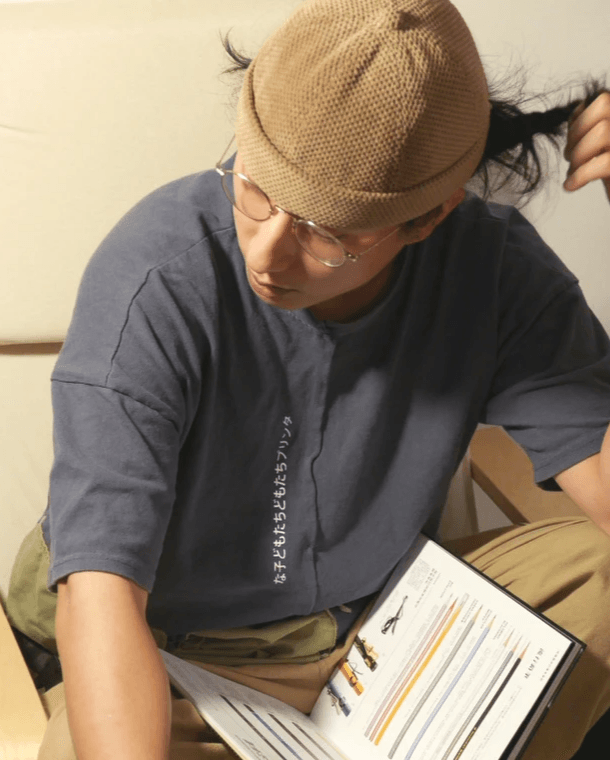

陳雨柔

臉譜出版副總編輯

陳怡靜

《大人的漫畫社》Podcast主持人,亦為自由撰稿人、漫畫策展人

陶朗歌

獨立漫畫評論人,漫畫推廣者

陳筱涵

Stellina Chen

政治漫畫家

陳嘉賢

Kaitlin Chan

漫畫家,作品《Eric's Sister》

黃廷玉

Mangasick 經營者

智海

漫畫家

黃健和

大辣出版總編輯

黃照達

漫畫家

劉敬賢 Sonny Liew

漫畫家

貓弟

漫畫編輯,策劃出版《帶殼的牡蠣是大人的心臟》《我和爸爸:一個真實故事》

謝至平

城邦第三事業群副總經理,前臉譜出版總編輯

饒雙宜

文字工作者 / 廚師,前三聯土製漫畫編輯

鐵雄

漫編室主編,品牌創始人

Ivan Gros

Cartoonist and Academic

Papayep 正義

《Papayep》獨立漫畫雜誌創辦人,動畫導演,美術概念設計師,漫畫作者。

Papayep 成樺

《Papayep》獨立漫畫雜誌創辦人,動畫導演,插畫漫畫作者,原畫師。

終審評委名單

郝明義

大塊文化董事長

張潔平

在場·獎學金創辦人

黃珮珊

慢工文化總編輯

鄧兆旻

Giloo Group 總監

歐陽應霽

香港漫畫家,作家,飲食文化策展人

主視覺 by Suwei

/ 共同發起

慢工文化 Slowork Publishing

在場獎學金 Frontline Fellowship

用漫畫進入他者視角,一同「在場」

策略合作

© 2025FrontlineFellowship

聯絡信箱:hi@frontlinefellowship.io