【講者】

吳琦,《單讀》主編

本場工作坊的主題聚焦在一個寫作者常常會面臨但不一定明確意識到的問題——當我們用自己的視角去理解他人的故事時,可能會產生角度上的誤差。而這種誤差背後,其實是一個關於自我與他人的經典倫理問題。當帶著「我」的問題意識去看「他/她」時,要如何即能避免投射、又好好帶出我自己的關懷?我們邀請《單讀》主編、也是我們的常駐評委吳琦,根據《單讀》十週年的兩本書《在世界的門外》《時間的移民》與大家分享:在當下、在多種世界交匯時,寫作者如何找尋自我的位置與寫作的題目。

非虛構寫作的階段演變

進入單讀工作後,我逐漸從第一線退到幕後,從期刊編輯到書籍和其他文化工作,漸漸離開了媒體的前線。今天在座的各位才是真正在實戰中工作的人,因此我只能分享一些自己做記者或觀察別人寫作的感受,以及在場帶給我的啓發:簡體中文寫作今天處於什麼位置,我們如何理解並開始它。這或許更多涉及倫理和寫作者的自我意識,而不是操作層面的技術問題。從我的經驗看,自我與他者的衝突並不是關鍵性的技術難題,更多可以通過不同的方式去理解和化解。

幾年前我曾在一个課上談過我對非虛構的認識,當時就已經感受到一種落差:課堂上上百名學生,要麼盯著電腦,要麼打瞌睡,明顯缺乏對寫作、非虛構、媒體的熱情,這和我們二十年前在新聞系時的狀態完全不同。我曾用「非虛構運動」來形容當下的非虛構寫作,這或許不夠學術,但很貼近我的觀察。今天的非虛構確實帶有某種運動性,這種運動性影響著參與者的職業心態、寫作狀態和技法。我的出發點是思考:為什麼我認為非虛構是一種運動,這個文類在簡體中文世界走到何種轉折階段,它又如何影響我們對自身身份和寫作技術的判斷。

在英國文學雜誌 Granta 的訪談中,他們很好奇非虛構在簡體中文世界的歷史脈絡,我也因此回顧了一下。如果從20世紀看,第一階段是「一戰」後、「二戰」前的戰爭報道、社會調查、民族調查,當時稱之為「報告文學」。但隨著報告文學被官方化、內參化,它失去了和公眾的聯繫,僅限少數特權者閱讀,這一階段也就結束了。

第二階段始於改革開放後,市場化媒體興起,大量西方時尚媒體和新新聞主義湧入,特稿和非虛構的概念逐漸流行。這一階段和市場化密切相關,但也延續了報告文學的傳統,即一方面強調現實性、採訪性和核查,另一方面又有很強的文學化衝動,與虛構文學競爭、比肩。這種雙重性貫穿始終。

隨著媒體機構的衰落,特稿和非虛構陷入混亂,寫作者被迫轉為個體,有的甚至無法繼續在國內工作。今天的非虛構生態便是在這樣的背景下形成的:寫作者失去媒體陣地,只能成為「作者」,但「非虛構作者」並不是一個完整的職業身份。缺乏機構支持,他們既沒有收入保障,也缺乏選題、差旅和安全保障。與此同時,幸存於市面上的寫作者必須向「作家」身份靠攏,出版更結構化的作品,尋求出版機會。當出版界審視非虛構作品時,他們天然地以文學為參照,衡量文筆、技法、口音是否符合預期。這是一種新變化,但也延續了此前的文學衝動。

可以說,在三個歷史階段中,這種“自我文學化”的傾向始終存在,並與新聞業的現實主義形成張力甚至衝突。過去在成熟的媒體環境里,我們不必通過文學來理解非虛構,但今天這種潛流已經浮現出來,我們也許需要正視它,作為鏡子來看自己對這個文類的掌握程度。

與此同時,非虛構堅持的現實立場從未改變。當我們不再對報告文學或特稿抱有信心,也無法完全認同虛構文學的姿態時,我們仍然堅持的是對現實本身的關注和介入。非虛構的核心不是文學的想象或隱喻,而是貫穿始終的現實性。

在今天的歷史波動中,非虛構寫作者的身份發生了本質性的變化。這不僅是尋找他者故事、賦予他者能動性,更是尋找我們自己的位置:今天的寫作者究竟是誰,他們能站在哪裡、靠什麼維生?我感到,當下的寫作者和他們想書寫的對象處於同一處境,他們共享著某種邊緣性和脆弱性。在這樣的環境里重新理解彼此、重新書寫,也許比過去機構化、成熟的歷史階段更有機會。這就是我選擇從這個角度切入今天話題的背景。

「我」的在場與採訪倫理

在我看來,今天是一個「關於我」的年代,是一個講求主觀感受、情緒、理想和關懷的年代。這一點幾乎不言自明,但它和非虛構行業里一直強調的客觀性之間,有一個長期未被真正處理的矛盾。在我的媒介經驗里,文章中是否使用「我」、何時使用、使用多少,一直是個問題。對於很多編輯來說,這幾乎是不能接受的:即便允許存在,也必須節制、必須功能化,僅作為記者的「我」,作為中介、作為工具,而不是完整的「我」。這是過去新聞教育留下的慣性。

但我認為,隨著文類的發展和環境的變化,我們有理由更正面地看待「我」的在場。很多時候,我們寫下「我」是被迫的,但當我在編輯單讀出版社的一些作品時,很重要的修改意見往往是:希望看到「你」。而過去的新聞編輯幾乎都會說:我們想把「你」拿掉。這種態度的變化,恰恰反映出今天讀者、出版方對於文章和書籍的強烈訴求:必須知道作者是誰、他在何處、為什麼是他寫下了這個故事,以及他是如何用自己的方式寫的。

類似的例子也出現在「在場」以往的文章和提案中。比如秋銘、潔琳的提案,當時幾乎一致通過,讓我非常震動。這種震動不是因為傳統編輯看重的選題重大性、急迫性、公共性、接近性,而是純粹的身體性反應:體溫上升、眼含熱淚、起雞皮疙瘩。這種反應很難用理性解釋,但我願意尊重它,也相信它本身就是對選題價值的回應,不需要其他新聞價值支撐,它本身已足夠充分、必要。

在這樣的欣賞過程中,我越來越覺得,那些帶著強烈「我」的寫作已經超越了寫作策略,而成為一種趨勢,一種要求,甚至是一種互相的召喚。我們可以跳脫過去那種教科書式的客觀性要求,學會去辨認:為什麼我是這個現場的在場者?為什麼我出現在文本中?我的在場意味著什麼、可能實現什麼?這當然更多是對編輯的拷問:我們是否有能力識別出這些新的可能性,並支持這樣的寫作?

處處是現場

還有一個感受,以前我很少談。我們常常哀嘆,在簡體中文世界里,新聞現場已經消失,記者不再被允許進入,或者一旦進入就會被驅逐、追捕。這是一個巨大的、幾乎毀滅性的現實,對行業的傷害非常深重。我們都花了很長時間去接受它,但即便如此,當你必須繼續寫作時,你也必須轉換自己的思維。正如我在PPT上寫的那句話:一方面,現場似乎消失了;但另一方面,我發現,處處都是現場。

我想到2019年單讀出版的兩本十週年特輯,把過去十年一些非虛構文章重新結集,書名分別是《時間的移民》和《在世界的門外》。我覺得今天去尋找題目時,這兩個詞幾乎可以概括最重要的幾條路徑。

一條是只能在時間的維度上尋找現場。比秋銘和潔琳,他們追溯家族歷史,這在國內也有不少類似作品。大家從社會的現場撤退回個人和家庭,通過梳理家族史不斷重新遇見歷史和社會節點,以一種「繞彎」的方式在寫作里找回那些喪失的現場。

另一個例子是最近在國內上映的紀錄片《里斯本丸沈沒》。導演方勵是一位七十歲的地球物理學家,他用職業技術定位了二戰時那艘被魚雷擊沈的「里斯本丸」號,然後拍攝了這段幾乎被遺忘的歷史:1941年日本攻陷香港後,將千餘名英軍戰俘押往日本途中,船在舟山海域遭美軍魚雷擊沈,日軍封鎖船艙、射殺試圖逃生的戰俘,最後是附近的漁民出動救援。由於日本試圖掩蓋,英軍和中國方面又各有疏遠,這段歷史長期被忽視。

方勵通過採訪當年戰俘僅存的幾位幸存者及其家屬、英國士兵後人,重新拼湊出事件全貌。片中有一個細節讓我印象深刻:美軍發射魚雷的士兵生前並不知道船上載有盟軍戰俘,一生為此悔恨,導演通過採訪他的子女呈現出這種跨代的負罪與反思。

對我來說,這不僅是一個電影創作,更是一種歷史書寫和非虛構寫作的實踐。即便現場消失,寫作仍然可能繼續,這或許就是寫作者在技術和選題策略上的調整能帶來的收穫。

我還想分享幾個具體的題目例子。

一個是我們以前在單讀公號上發過的文章。過去幾年北京出現了許多新公園,很多地塊因騰退被改造成綠地。我們當時只是出於好奇,想瞭解這些公園的由來和位置。結果發現,它們大多是2018、2019年北京清理「低端人口」後騰出的空地。那篇文章並沒有深入採訪當事人,僅僅呈現了這一現實,但很快便被要求刪除,因為它觸及了城市形象的問題。看似「低端人口」的現場已經過去,但這些新公園本身依然能引發追問,是可以衍生出新選題的。

另一個是最近我們在協助的一個小組,他們長期跟蹤深圳白石洲城中村的拆遷事件。雖然拆遷已經完成,但還有很多當事人依然在為此奔走,有的嘗試用藝術項目記錄這段歷程,寫下大量報告和故事。我們計劃幫助他們發表部分內容。這些選題顯示出,即便在窒息的媒介環境中,依然能通過書寫復原那些看似隱身的現場。

另一條路徑就是在地理上重新發現現場,這一點在最近流行的旅行文學中有所體現,在「水手計劃」、「在場獎學金」的提案中也很明顯。

最後,我還注意到一個明顯的趨勢:大量原本並非職業寫作者的人群開始主動書寫自己的故事。這個現象還未被充分認識。對我來說,它最重要的啓發是,當編輯面對這些新文本時,需要放棄過去精英化的編輯規範,去發明一套新的工作方式,理解新的作者和新的寫作。這在邊緣議題上尤其明顯:城市打工者、農村女性、家政工、清潔工……這些人群本身就是邊緣,他們的書寫也呈現出邊緣性。在這樣的環境里,媒介工作與客觀性、獨立性的關係被重新審視,它更像是一種合作關係,是在高度擠壓下的殘存力量的互助。

從這個角度看,媒介工作某種意義上已經變成了社會工作的一個變體。至少我現在更願意這樣理解自己的工作和單讀的工作。我們並不再試圖表演出那種「中立客觀」的新聞業面目,反而借此機會反思它過去冷酷、功利的部分。與此同時,媒介能與邊緣群體真正站在一起,更長期地相互照料、共同介入社會問題。這種在無奈環境中逼出來的「死角」,也許正孕育著新的社會關係的雛形,甚至是一種社會變革的想象。

採訪的技巧

我曾長期從事訪談,也關注崔永元等人推動的口述史工作。長期以來,這類工作在媒體行業中常被視作邊緣、容易、技術含量低的工作。但如果把視角調整到當前的社會環境下,我認為可以重新認識這些工作。對我來說,媒體採訪未必一定是衝突式、調查式的逼問。那當然重要,但作為補充或替代,我們可以更主動、創造性地採用口述、對話。

實際上,現在很多公眾號、媒體的寫作中,口述已被廣泛使用。這既源於受訪者表達能力的提高,也出於他們對敘事權的訴求。讓受訪者開口、充分表達本身就是敘事權的一種解放。這也是採訪的一個基本起點——給採訪對象充分的表達空間,而不是被採訪者被動配合採訪者的技巧和敘事。很多采訪之所以失敗,恰恰是因為採訪者沒有做到傾聽和理解。

這裡我想到一個看似不合適的例子:陳魯豫。她的節目長期被視為「反面教材」,但仔細觀察她與一些非娛樂明星或政治人物的訪談,可以發現她那種「裝傻」、溫情的姿態,實際上讓對方講出了平常不會說出的話。周星馳也曾評價柴靜,說她能聽懂他說的話。某種意義上,這對新聞行業是一記耳光:我們時常談技巧,但卻忽視了最基本的傾聽和理解。

第二點,我想強調採訪中權力關係向社會關係的轉變。項飆老師在馬普所推動的「共同研究」(Co-research)理念給我很大啓發。他主張研究者與研究對象之間建立更平等、民主的關係,這種關係有時甚至類似朋友,可以彼此傾訴、分享,而不僅僅是研究者掌控的一方。這種實踐也許還需要倫理上的進一步討論和規範,但在弱勢群體和邊緣議題中,採訪首先應是一種真實的社會關係,然後才是書寫的關係。

類似的實踐有兩個典型例子:何偉的寫作,以及袁凌的《我的皮村兄妹》。何偉在作品中總是明確交代與受訪者的社會關係,比如「這是我的鄰居」「這是我的學生」,並且保持真實的長期交往,而不僅僅是為了寫作。袁凌和皮村文學小組的寫作更進一步。上週末是皮村文學小組十週年,我在現場感受尤為強烈:職業作家袁凌和打工者範雨素之間的寫作關係完全是平等的,他們討論、批評彼此的作品,沒有客套和虛假的理論框架。袁凌說:「我可以寫你們,你們也在寫我。」這讓我看到一種全新的、充滿先鋒性的寫作關係,不是傳統文學社團、期刊、編輯室里那種層級化的關係,而是一種踐行平等原則的先鋒實踐。

我仍在嘗試理解這種關係意味著什麼,但當時在皮村我感受到它的先鋒性:無論從左翼傳統理解的「無產階級先鋒」,還是從後現代藝術中強調平等和公平的先鋒性,它都是真切的。這種關係值得我們借鑒,用來重新想象採訪者與被採訪者之間的關係,以及寫作可能達成的另一種狀態。

文本研究與坦露真實動機

最後,我想談談一個看似老生常談、但在當下更值得重視的方面:文本研究的重要性。前面提到的幾本書——《燕東園左鄰右舍》、楊瀟的《重走》——都是從大量文本研究出發,經由記者對歷史文本的重新梳理、組織而成。這類寫作不僅提供了尋找選題和發表機會的新路徑,也鍛鍊了記者處理複雜歷史材料的功力,更重要的是,它要求記者寫出有別於歷史學家或理論學者的作品,這本身是一種挑戰。傳統上,這類寫作不被視作「高級」或「核心」,但在今天,它反而成為一種可持續且極具價值的實踐。

以徐泓老師的《燕東園》為例,他通過研究北大東門外燕東園的建築史和居住在那裡的理工科教授群體,復原出一個長期被遺忘甚至從校史中抹去的現場。他從建築和家族歷史切入,重構出從燕京大學被併入北大、反右到文革之間,那些教授們經歷的命運。這種寫作提醒我們:當眼前沒有選題時,歷史中潛藏著大量可講述的故事,許多歷史現場依然有待挖掘。

我們要以積極的心態去認識當下幾乎被終結的媒體傳統。南方週末曾經達成的高度固然值得銘記,但這種傳統已被剝奪,我們也必須看到其中曾經存在的精英主義和需要反思的部分。這是重新出發的契機,可以主動打破原有的慣例和邊界。

傳統的傳播觀念深深根植於採訪者和受訪者的思維中,形成一種刻板、表演性的採訪方式:採訪者提問,受訪者回答,看似程序化卻缺乏深度。突破這種局限,需要的不僅是技術,更是觀念上的更新。當社會結構、階級格局發生深刻變化時,我們也要首先弄清自己是誰。記者和受訪者都已不再是社會的中心,彼此之間更容易建立起理解乃至認同,這有助於消解媒體機構曾經的中心感和權威感。我們應認識到自己只是眾人中的普通一員,這樣進入現場、走進他人生活的姿態就會完全不同。

其次,我想強調坦露真實動機的重要性。過去中文世界曾有不少倫理爭議——記者假裝和對方交朋友,最後卻將對方的故事寫出,讓對方憤怒。這提醒我們,盡可能讓對方瞭解採訪和寫作的真實動機、文本的用途,是一種倫理要求,也是一種採訪策略,有助於建立信任。在採訪中,記者的目標不應只是榨取核心信息,而是真正促使對方說出只有他自己能說出的、充滿個人特色的內容。

在這個意義上,採訪的標準也經歷了演變:從最初追求「金句」與獨家信息,到強調讓受訪者充分講述自己完整的故事,再到如今,我們需要在採訪中呈現出自己的位置、自己的動機。這不是要喧賓奪主,而是更坦誠地呈現寫作關係中的「我」——為什麼是我寫,我寫的感受如何。這種自我標識反而讓寫作更有力量,也為技巧探索帶來更多可能性。

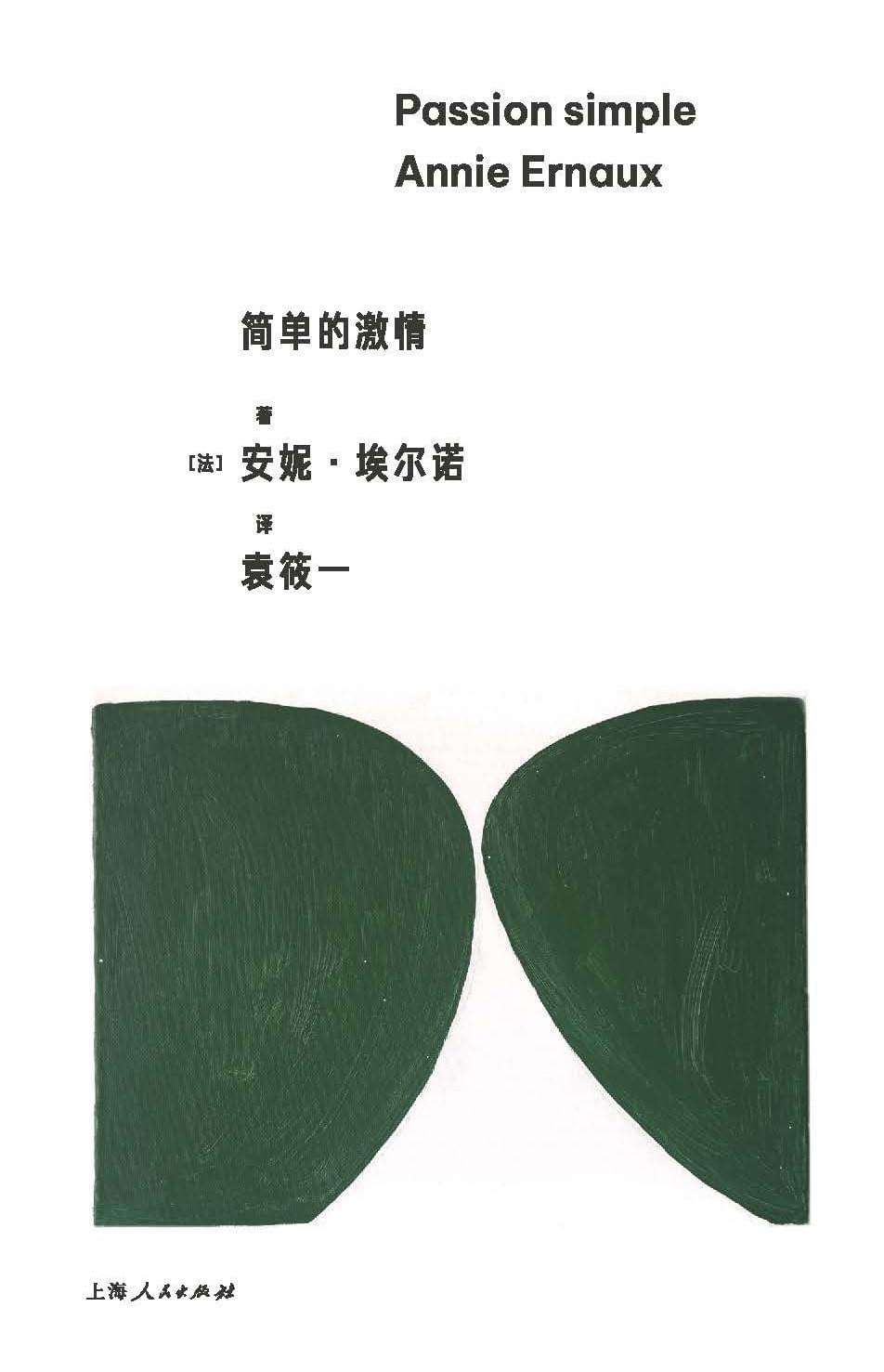

此外,我建議我們打破長期以來文體之間的鄙視鏈。不同國家的文學傳統里都有文體等級,比如法國以長篇小說為高峰,而非虛構需要借助各種概念去爭取文學地位。但在我們這裡,或許可以試著拋開這些框架,把口述、隨筆、日記、書信、傳記、旅行文學甚至社交媒體表達,都作為非虛構寫作的資源。這不僅能拓展非虛構的廣度,也能為失去傳統媒體庇護的寫作者提供更多支撐。

在這一點上,安妮·埃爾諾的寫作對我啓發很大。她主張寫作就是呈現現實,並堅持以坦誠、敏銳的筆觸剖析自我,觀察與世界的關係。她的寫作展示了非虛構式的自我觀察,以及如何不局限於「我」的邊界,而不斷與他人、社會相連。她讓我明白,寫作的本質不是「客觀」與否,而是觀察和表達能力的磨煉。如果能夠精進這兩點,虛構與非虛構、第一人稱與第三人稱、機構內外的界限便不再重要。

最後,我之所以形成這些觀察,部分得益於過去幾年參與的幾個非虛構寫作支持和交流計劃。它們雖不在行業中心,但今天的傳媒業本就沒有絕對的中心。通過這些計劃,我看到同行們的提案和寫作,也被提醒:環境在變,我們仍能做些什麼。

問答部分

問題:當社會現場消失時,寫作者是否需要在作品中指出現場的消失,而不是假裝它從未存在?

吳琦:在文本里需要呈現現場,即便它已不復存在。不同情勢下,進入和書寫現場的方式可以調整。例如白石洲的案例,雖是曾經的敏感事件,但可以通過記錄當下以它為主題的藝術作品、展覽等,復原並延續現場。因此,不能習慣性地繞開現場,而應在力所能及的範圍內,盡量直接呈現它。

問題:認識自己似乎很難,老師有什麼建議?

吳琦:認識自己,首先是認識自己的階級位置。寫作者必須意識到自己在社會結構中的位置,理解在這一位置下能採取的正義感、行動或寫作方向。其次是認知家庭——不僅是原生家庭中的情緒關係,更是家庭的階級歷史。這種認識比單純從心理層面理解自我更重要,它能幫助寫作者更真切地理解他者。

問題:當寫完個人經驗後,如何持續寫作、找到新的母題?

吳琦:個人經驗並非有限資源,一個人寫完自我後,仍可以從經歷中挖掘不同層面。寫作者需要記住當初寫出那個「必須說」的衝動,並用這種感覺去識別下一個選題。新題目不一定是情感性的,也可以是知識性或研究性的,比如從一個主題延展出其未被觸及的分支。關鍵在於題目和自我之間是否有共振,這種關係決定了持續寫作的動力。

問題:當寫作者介入到類似朋友的程度時,如何區別幫助的界限?若受訪者不同意成稿,怎麼辦。

吳琦:可以通過建立更清晰的機構化合作關係,來划定幫助和寫作的界限。採訪過程若處理得當,一般不會出現完全對立,更多是可以協商的誤解。採訪者應首先反省自己是否真正理解了受訪者,而不是簡單歸因於受訪者拒絕接受成稿。皮村文學小組就是一個很好的例子,他們歡迎不同社會階層的人參與,並不認為寫作者「消費」了他們,相反,他們也會反寫記者,實現一種雙向、健康的互相成就。

問題:作為編輯,如何判斷一篇非虛構稿件的價值?

吳琦:我的判斷標準偏重於「作者性」。我希望在稿子里看到一種能說服我、打動我的寫作動機,感知到作者為什麼要寫、為什麼是他來寫,以及他在文本中流露出的個性和不完美。相比於標準化、技巧純熟的稿子,我更偏好能顯現出作者性格和生命體驗的寫作。

問題:當代年輕一代的「我」的表達是否有泛濫的問題?

回應:我傾向於理解並認可年輕一代對「我」的強調,這是一種對上一代壓抑個人的反叛,是更真誠的表達。社會環境變化導致代際差異,我們這一代更少有這種表達訓練,而年輕人正通過過度地說「我」來彌補。更重要的是,通過編輯和指導幫助他們把這種表達更好地平衡、辨識出來,而不是簡單批評為空洞。