在收到「在場」面試通過的郵件後,我立刻給阿什蒂發去一條消息:「我通過寫你的故事申請到了一份獎學金,我可以回羅賈瓦找你啦!」

「啊啊啊啊啊,真的嗎?!」阿什蒂回覆道:「你寫我的哪個故事呀?哎呀,我真的太太太太太高興了!」

「你媽媽逼婚你的故事。」我回複道,還附上一個「破涕為笑」的表情。

「呀!!!」她跟着發來一長串「破涕為笑」的表情。

「可千萬別告訴任何(我家裏)人,」她緊接着說,「要是我媽知道我把這事告訴你,她非殺了我不可。」

「我用中文寫的,」我抖了個包袱,「她看不懂的,但所有中國讀者都會知道你的故事。」

「我真是太高興了!」她回覆道,「但你一定別告訴(這裏的)任何人。」

「我們很快就要再見啦!」我說。

「Yessssssssssss!」她發來長長的一串(阿語)字母,我幾乎能從屏幕裏讀出那份真切的喜悅。

距離上一次離開羅賈瓦,已經過去兩年多了。要回憶這兩年間發生的種種並不容易,我常常翻看和阿什蒂的聊天記錄,才一點點拼湊起那些漸漸模糊的片段,讓被遺忘的記憶重新清晰。

寫作的過程並不輕鬆——無論在法國還是在敘利亞。我有許多想寫的東西,因為和主題關聯不大,只能捨棄。但也有一些內容,我無論如何都想留下。

讓我情緒波動最大的,是寫嫲嫲去世和阿什蒂喝下毒藥的部分。那天,我坐在大巴黎93省的運河邊,把這兩段寫完後,合上電腦,愣了很久。夕陽在河面上逐漸失色,被夜色一點點吞沒,我想哭,卻怎麼也哭不出來。就在那時,一個敘利亞朋友打來了電話。掛斷後,我的情緒緩和了不少,便給她和阿什蒂都發去同樣的一句話:「我覺得很幸運,因為你出現在我的生命裏,謝謝你一直都在。」

我和阿什蒂的複雜關係,常常帶給我更多思考與煩惱。她最初是我的採訪對象,但更重要的是,她是和我有情感聯結的朋友。大多數時候,她不會跨越邊界,但在母親的逼迫下,她也曾向我提出過要錢。因為我了解她家的經濟狀況,我曾經匯過錢,也嘗試幫她申請援助項目。

等她開始工作後,這類情況便不再發生。直到她母親得知我即將回到羅賈瓦,她背着阿什蒂聯繫我,讓我不要告訴阿什蒂,說希望我能送她一部手機。我一開始很震驚,再三確認,她的確是想讓我給她買手機,還特意說了兩句:「不要尷尬。」那一刻,我反而困惑——究竟該覺得尷尬的人是我嗎?

最後,我還是把這件事告訴了阿什蒂。她說母親確實曾向她要過我的號碼,但她沒有給,她也不知道母親是如何得到我的號碼的。「我才是最尷尬的那個人,」她很無奈,「我媽媽本質上不壞,但有時候就是這樣,被眼前的處境逼得失了分寸。」

離開羅賈瓦的兩年間,我雖然回過敘利亞,但只在阿薩德政府控制區有所停留。我也嘗試過從那裏進入自治政府控制區,卻沒有成功。

阿薩德政權倒台後,我聽到許多朋友講述他們從「沙姆解放組織」控制區順利進入羅賈瓦的經歷,於是也決定嘗試。一方面,我想順便探望分散在敘利亞各地的朋友;另一方面,我對伊拉克庫區政府藉機從外國人身上牟利的做法深感不滿。儘管敘利亞庫區和伊拉克庫區分別隸屬兩個不同國家,但伊拉克庫區政府仍把前往羅賈瓦的停留時間計入伊拉克簽證的期限裏。這意味着,只要在羅賈瓦逗留超過一個月,就必須辦理伊拉克庫區居住證或繳納罰款。居住證的費用因國籍而異:美國人每年60美元,歐洲人300美元,而中國人卻高達1000美元;罰款則是每天15美元。

最終,我選擇從黎巴嫩進入敘利亞,先到大馬士革,再一路北上進入庫區。有趣的是,從入境開始,「沙姆解放組織」的警察和士兵便檢查得極為隨性,完全沒有給我製造任何麻煩,甚至對我表示熱情歡迎。

真正的麻煩出現在羅賈瓦。旅程從買車票那一刻起,就註定不太順利。出發前一天,朋友帶我去預訂從大馬士革到哈塞克的大巴票。這段行程需要十多個小時,他想讓我坐VIP大巴。

兩家VIP公司都是由敘利亞基督徒經營的。第一家公司在接到我們請求後,先打電話向上層請示,結果答覆是——不能賣票給中國人,因為中國人乘坐前往敘利亞北部的大巴,會被查票的「謝赫」拒絕(基督徒習慣把所有「沙姆解放組織」的上層稱為「謝赫」)。我的朋友對這種理由嗤之以鼻,而後來事實也證明,那些「謝赫」根本不會刁難外國乘客。

另一家公司則給出了不同的理由:此時還不能確定能否售票。因為庫區的武裝「敘利亞民主力量」當天清晨宣布對「伊斯蘭國」展開打擊,整個哈塞克被臨時封鎖,大巴無法從城裏開出,這意味着次日恐怕沒有返程車輛。我趕緊給阿什蒂發消息,她確認哈塞克確實在封城。大約兩個小時後,她又發來信息:「行動結束了,哈塞克解封了。」於是我和朋友立刻返回大巴公司,成功訂到第二天早晨6點半的車票。

次日凌晨五點半,我從住處出發。清晨的大馬士革與我想象中的不同:天邊已泛起一絲紅光,街道上路燈還亮着,許多賣shawarma的小店不是已經開張,就是正在準備。路邊的小攤開着應急燈,或許他們從未休息過。教堂和街道的保潔人員業已開始掃灑。隨着車子駛向車站,太陽一點點推開夜色,天光漸漸明亮。

外國人坐敘利亞大巴的流程很麻煩,一開始走得還算相對順利。前台登記了我的名字和父母的名字。我一直不明白,為什麼在黎巴嫩和敘利亞,人們總要登記我父母的姓名,好像出了事真能找到他們似的,而他們甚至連我爸媽的名字都念不對。登記完,他讓我去找「謝赫」蓋章。

一個大叔給我帶路,我指了指我的行李問:「我的行李怎麼辦?」

大叔說:」放這就行了,這很安全,敘利亞很安全。」

我的阿語脫口秀演員身份總讓我習慣性地開玩笑:「對,是比中國安全。」大巴公司窗口的人都笑了。

大叔帶我走到謝赫的辦公室,謝赫只是抬眼看了我一下,直接蓋上了章。

我回到預訂車票的大巴公司,前台要我提供在羅賈瓦的擔保人信息。我先給阿什蒂打電話,但因為時間太早,她沒有接。無奈之下,我只好撥給在美國的庫爾德朋友提爾——他的家人曾答應來車站接我。

電話接通後,我把手機遞給帶我去見謝赫的大叔。大叔問:「你好,你在哈塞克還是在卡米什利?」

提爾回答:「我在美國。」他說完這句話,我忽然有種遇上豬隊友的感覺。

大叔愣了一下,轉過身,一臉震驚又無奈地對我說:「這個人,他在美國!」

「是啊,」我擠出一絲笑容,「但他知道我的情況。」

大叔又問提爾:「你是卡米什利人嗎?」得到肯定答覆後,他接着追問:「你是庫爾德人還是阿拉伯人?」

不知是不是提爾在電話那頭說了什麼,大叔忽然轉過頭來確認:「你會說庫爾德語?」因為有朋友特地囑咐過我不要在沙姆解放組織控制區使用庫爾德語,所以我此前一直使用阿語交流。

看到大叔略帶興奮的神情,我意識到他應該是個庫爾德人,馬上換上庫爾德語回答:「對,我說庫爾德語。」

大叔立刻笑逐顏開,對我說:「沒問題,一切都很好。跟你的朋友說,完全沒有任何麻煩。」

隨後他把我帶到另一家大巴公司窗口等車,說車是7點。我疑惑地確認:「不是說6點半嗎?」

他咧嘴笑道:「6點半車來,7點走。」

我雖然隱隱覺得不對勁,但還是聽從他的安排。快7點的時候,他又過來把我帶到了另一家大巴公司窗口。一路上,他和所有在車站工作的庫爾德人宣傳,「這個中國女孩說庫爾德語!」

新的大巴公司窗口重新登記了我的信息,給了我一張8點出發的車票。這是一家庫爾德旅行社。我猜,大概是基督徒開的公司不願意承擔載外國人的風險,而庫爾德公司因為我會說庫爾德語,願意試一試。可惜了我的VIP座位,就這樣變成了普通大巴。

他們的工作人員又帶我去找謝赫蓋章。謝赫們一臉詫異:「她不是剛來過嗎?」不過負責蓋章的大叔顯然懶得多問,只是瞥了我一眼,啪的一聲又蓋了章,乾脆利落。

我立刻給阿什蒂和提爾分別發了條一樣的調侃消息:「這是我第一次這麼喜歡沙姆解放組織。為了感謝他們今天的高效率,我決定整整一天都不說他們壞話。」

大巴公司的前台小姐姐很貼心,把我安排在最靠近司機的位置。她還特意叮囑一位特別熱情的阿拉伯女孩坐在我身邊,方便照應我。我們聊得很愉快,一路都很輕鬆。

可在進入庫區的第一個檢查站,我還是因為缺少擔保人文件被攔了下來。之前不少人告訴我,這個文件並不是必需的。幸好提爾早就把他姐姐的電話給了我,說有需要可以隨時聯繫她。我好不容易蹭上邊檢的 WiFi,聯繫上了提爾的姐姐。她了解情況後立刻幫忙四處打電話想辦法。

等待的間隙,邊檢大哥說:「所有外國人都得有通行證或者擔保人。不過之前有個德國人,他老婆是卡米什利人,所以就放行了。」

我馬上接話開玩笑:「那我現在和本地人結婚行不行?」

司機也笑着附和:「要不我現在和她結婚?」

大家哄笑一陣,緊張氣氛緩和了不少。好在提爾的姐姐很給力,不到二十分鐘就幫我解決了問題。司機也沒有撂下我直接開走,雖然車上的乘客已經等得有點不耐煩。

提爾的姐姐堅持讓我先去她家辦完所有手續,最終我坐了十多個小時的大巴,從白天到黑夜,到達位於卡米什利的提爾父母家。這樣一來,我去阿什蒂家的計劃只得再推遲兩天。

當我終於抵達位於哈塞克的阿什蒂家時,又遇上了新的難題。雖然她們的新家有三個房間,但因夏日酷熱,只有兼作客廳和主臥的房間裝了空調,白天全家人都擠在那間屋子裏——我和阿什蒂依舊沒有屬於自己的房間。

到家的第一天,編輯剛改完我的初稿,我們臨時決定語音聊一聊稿子。那時已是深夜十二點多,阿什蒂的家人才剛準備吃晚飯。我之前吃了些水果,說自己不再吃晚餐,便在一旁接通了電話。一個小時的通話裏,我至少被阿什蒂的媽媽打斷了五次——她對我正在工作的狀態毫不在意。那一刻,我覺得自己就像阿什蒂一樣,是這個家裏沒有房間的人。

稿子的最後部分,以及整篇作者手記,都是我用手機在無數零碎的縫隙中敲出來的。敘利亞北部的網絡極差,我的電腦幾乎連不上任何WiFi;同時因為總寄住在別人家,我難以有完整的時間安排——我常常一邊應付這前來「參觀」我這個中國人的親戚朋友,一邊不停地用手機記錄自己的想法。

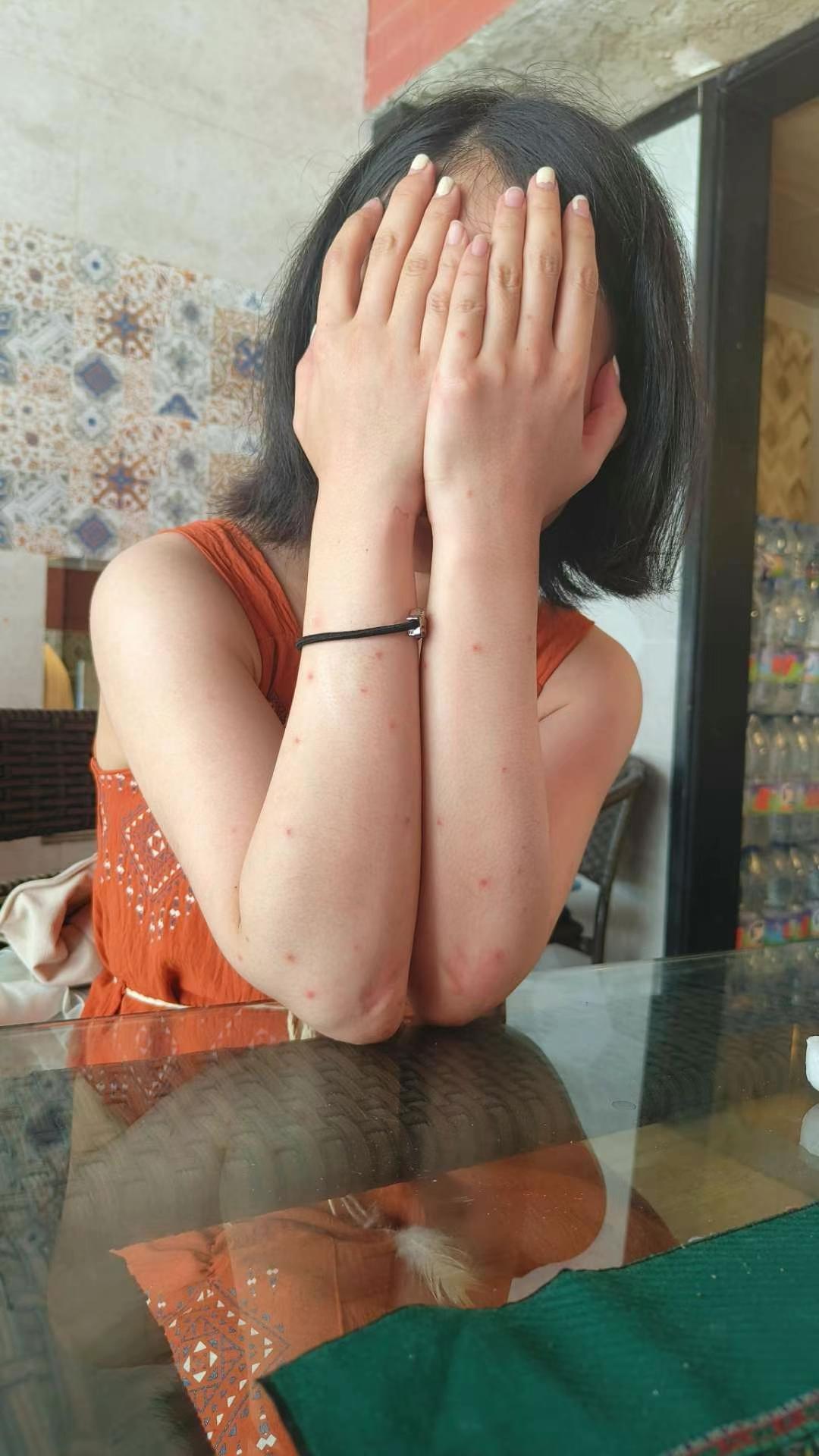

夜裏,我和阿什蒂一家在院子裏鋪床睡覺。因為夜裏斷電,空調無法運轉,而院子在晝夜溫差下反倒涼快許多。許多夜晚,我在漆黑的院子裏用手機打字,卻因此招來蠓蟲,把我叮得滿手滿腳都是疙瘩,奇癢難忍。似乎是因為我帶有「異域風情」的「外國血液」,它們格外興奮,叮咬的痕跡越積越多,十幾日都難以消退。而在我穿了長袖、長褲與襪子,試圖遮蓋我大部分身體後,蠓蟲甚至開始進攻我的手心手背、脖子和臉頰,不放過一寸我裸露在外的皮膚。

(敘利亞蟲子的傑作,茉莉攝)

在阿什蒂家的日子裏,我常常感嘆:原來人可以這樣生活,原來人的適應力竟如此強大。為了節省她家的資源,我學會了用2-3升冷水洗完澡,可以不吃蔬菜水果、不講究營養均衡,可以忍受沒有空調的40℃酷暑,可以在生病時只要不致命便不去看醫生……而對我來說難以忍受的兩個星期,卻是阿什蒂和她家人的日常。

當然,在哈塞克的日子裏也有許多開心的時刻。其中最自在的,莫過於和女孩們一起去公園。公園離家不過五分鐘的路程,但她們告訴我,她們平時幾乎從未被允許獨自去那裏散步——在哥哥和父親眼裏,這樣的行為被視為「沒有教養」,甚至是「勾引男人」。在我住在阿什蒂家的最後幾天裏,我幾乎每天都帶她們去公園。每一次走出家門、呼吸到外面清新的空氣,她們都顯得格外暢快,像是暫時掙脫了無形的束縛。

(哈塞克的公園,茉莉攝)

有時我也會擔心,為女孩們出頭會不會給她們帶來報復。畢竟,她們的家人對我無能為力,卻可以對她們為所欲為。可是在離開的前一晚,當我聽見女孩們在廚房裏笑着學我懟哥哥的語氣,看到她們臉上興奮又調皮的神情時,我明白了——她們並不害怕,相反,她們渴望我這樣做。她們希望有人能替她們把那些壓在心底的話大聲說出來。

我離開哈塞克的那天,阿什蒂的媽媽哭得上氣不接下氣,這令我有些意外。我抱着她胖乎乎的身子,用庫爾德語安慰她:「別哭啦,別哭啦,我還會回來的。」

可她仍哭個不停。阿什蒂在一旁催促:「走吧,再不走就要趕不上車了。」

我起身,走向站在角落裏的兩個妹妹。伊莎眼眶通紅,我抱住她,輕聲說:「你不要哭呀,怎麼連你也哭了。」她努力忍住眼淚,緊緊回抱了我。

我又擁抱了伊凡,她沒哭,我便開玩笑:「你可別哭了。」她在我懷裏輕輕點了點頭。

我挽着阿什蒂媽媽的手往外走,她依舊泣不成聲。伊凡看到這一幕,終於忍不住大哭起來。為了不讓我看見她的失態,她快步跑到前頭,只留下一個背影。

臨上車前,我又一次抱了抱她們,眼眶也被她們的淚水感染得溼潤。阿什蒂和她的爸爸陪我去車站。我強忍着紅了眼睛,笑着對阿什蒂說:「你不會哭吧?」

她彎起嘴角:「我們明天還要在卡米什利見面呢。」這時,我聽見阿什蒂爸爸抽泣的聲音,驚訝地轉頭:「怎麼連你也哭啦?」

車子駛向車站的路上,阿什蒂的眼眶忽然溼了。我遞給她一張紙,替她擦去眼淚,也順便抹掉自己眼角的淚水。但她好像停不下來,淚珠一顆接一顆地涌出。我拉着她的手:「明天就能見面,你哭什麼呢?」

阿什蒂沒回答,只是勉強擠出一個笑容。淚水盈滿她那雙水汪汪的大眼睛,她一邊哭一邊笑的模樣,讓人心疼至極。

到車站後,阿什蒂把我送上車,給了我一個擁抱才離開。不久,我收到她的消息:「到了以後告訴我。」

我再次問她為什麼會突然哭,她回道:「我只是覺得,在我家的這幾天裏,我(們)好像讓你不開心了。」

我回復:「我也有讓你生氣的地方,朋友不就是這樣,時不時就會氣到對方。」

緊接着,我收到了阿什蒂哥哥的短信:「我在車站了,你在哪裏?」這才知道,他並不清楚我今天要離開,所以沒有提前下班趕回來。因為前一天的爭吵,大家都在和他鬧彆扭,沒有人告訴他。等我看到消息時,車子已經出發了。我只能安慰了幾句,告訴他有空來卡米什利見我。

晚上的時候,阿什蒂又發來消息:「媽媽到現在還在哭,哥哥還在生氣,不知道你要走,爸爸也說很想你……你到底對他們施了什麼魔法啊?」

我也忍不住驚訝:「可我好像什麼都沒做呀?我明明為你和你妹妹們做的事比為他們做的多得多。」

阿什蒂發來破涕為笑的表情包:「對啊,妹妹們也說你更喜歡我們。」

「她們想我嗎?」我追問。

「特別想。」

和阿什蒂一家人的分別,並不是故事的終點。恰恰相反,我們的情感紐帶在這一刻似乎更加緊密了。阿什蒂的故事在這裏暫時告一段落,但她的人生還在繼續,而我與她的聯繫也沒有中斷。我希望,不久之後,她已能自由地離開家,為自己闖出屬於她的天地。