黑盒

1997前的香港,曾爆發移民潮。約有30萬人移民海外,佔當時香港人口的5%。譚家是其中一員,夫妻倆是退休公務員,帶著一對兒女,移民加拿大。兒子曾是香港高考狀元,女兒也是成績佼佼。退休收入優渥的父母,購入大屋,開展第二人生。

這典型的唐人街華人家庭,也是個外人眼中典型的中產上岸故事。譚家雖少與親友來往,但也有鄰居進出,家人聚會,夫妻倆開車出去飲茶購物時,儀態優雅,形影不離。

沒有人想到,大屋如同黑盒,隱藏了不能說的秘密,在羞恥與陰暗中,一藏就是二十五年。

兒子在香港的大學後期已經確診精神疾患,難以繼續學業。到了加拿大,思覺失調狀況更加嚴重。父母的選擇是,在家中精緻大屋,把他藏起來。二十五年來,成年的兒子如同嬰兒般被照顧,但是不入院、不提及病情、不對外見光。四分之一個世紀,家中往來親友,無人知道大屋中還有這樣一個被隔絕的成年男士存在。

三十年後,是這家的小女兒,在人倫慘劇的邊緣,以一己之力將這家庭重新拖到陽光下,刮骨療毒,替全家制定逃生路線圖。

這名女兒,是香港記者譚蕙芸。她將這三十年的黑盒子打開,以調查記者的方法將自己作為當事人的那一面情緒隔開,仔細還原養成這家庭的種種,也將五年來的逃生之路逐一寫下。

她說自己不是忠誠的家人。「親情不是這本書的formula」。但始終,「家庭不只是你自己的事」。

「我要從頭告訴你,為什麼一個有資源、有教育的家庭可以把他精神病的兒子藏起來二十五年?肯定不只是一個壞人兩個壞人,而是整個社會的風氣,一起形成這個完美風暴。這個書希望做的,是移風易俗。」

邪教

許多人都讀過譚蕙芸寫社會事件的報導。

這些年,人們看她寫法庭,寫社會運動,以前,她寫弱勢群體,寫小人物,寫SARS,也寫電影。她是公認的好記者,也是在新聞系擔任教職的公認好老師。

「我一直是很不快樂。同事說三年前看到我,在走道上走路,風都是憤怒的。」

譚蕙芸說,一直以來,人們認為她的那股氣,是記者的憤世嫉俗。「但是我的不快樂是,我在外面好像替很多人發聲,但回到家裡,要一起去隱瞞這個秘密,藏起來不能講,多一句話都不能講⋯⋯實在太分裂。」

「華人家庭真是個邪教。外面的人不知道裡面真正的互動。大家一起表演一個得體的樣子。我也會給洗腦⋯⋯我爸用他的方法去愛我。但是你在裡面,怎麼去評價這件事?」

2020年之後,父親中風,母親失智,已五十多歲的哥哥依然深藏櫃中、無法自主生活。譚蕙芸假期回到加拿大父母家,目睹家中景況,意識到這個家庭已在懸崖邊緣,隨時可能爆發倫常慘案。

此時正值疫情,香港又爆發新的移民潮,再次有幾十萬人陸續離港。而譚蕙芸做了一個逆流的決定:她要打破黑盒子裡的平衡,帶全家人回香港。

二十多年後,這家人已是老弱病患。每個人都對改變極其不安。所有的強烈反彈都指向膽大包天的小女兒。

「我聽哲學討論,一個火車,往左邊開三個人死,往右邊開一個人死。我天天就是做這些決定。你說,風險大不大?非常大。他們如果死在加拿大,我人生會毀掉。我把我哥送院治療,我哥在院中自殘,如果他自殘成功而我爸媽還在世⋯⋯我又會好過嗎?我每一天都在動搖。每一天都在後悔。把他們帶回陽光下,這不是一個抽象的討論。我沒有辦法,只能硬著頭皮往下走。」

在那一刻她決定,未來某天,一定要把這個家庭的故事寫下來。

「做記者讓我在一個客觀的大世界裡看到所有不幸的人⋯⋯很多客觀上比我們更不幸的人,為什麼他們沒有走到我的家庭的境地?為什麼他們能夠比我的家庭更有自尊?我知道,問題不是問題本身。

譚蕙芸說,作為記者,她信奉Ten Year Test:如果一個故事不是十年後依然有價值,她就不會寫。

接著她說:「但我明白,即便這個世界AI很發展科技很發達,我很肯定——」她深吸一口氣:「五十年之後,華人家庭還是會把有病的孩子藏起來。」

「所以,我覺得,基於這些考慮,我一定要寫。」

恩情

「做記者真是救了我和我家人一命。」

講解這本書背後的故事,意外變成了新聞系招生宣傳廣告。「所以念新聞是有用的!」在台北飛地的講座中,譚蕙芸一邊講殘酷的故事,一邊笑得合不攏嘴。

一開始,很容易覺得這是「以書寫來自我療癒」的方法。讀完書、聽她講完整個過程才知道並不是。

作者在這本書裡給出的並不是親歷者敘事,而是一個當事人+記者的雙重敘事。在記者視角的部分,她調動自己調查採訪、事實查核、視點轉移的專業經驗,補上了這個家庭裡,任何一個當事人都不知道的故事,並因此,意外地給這家人的回港旅程,帶來神蹟般祝福。

在有權力的父親,有共同責任的母親,和失去自主的哥哥之間,她確立自己的最重要書寫目標是哥哥。

「我不甘,為什麼我對哥哥的記憶都是他的病?我哥除了病之外,沒有任何的個體性。」她在分享中說。在書裡,她寫:「我很想,找回那個未病的哥哥。」

怎麼找?首先她決定「回到當時,找回一些見證人,尤其是沒有血緣關係的人」,這也是記者基本守則,不相信單一受訪者的話,要找到沒有利益衝突的人,多方印證。

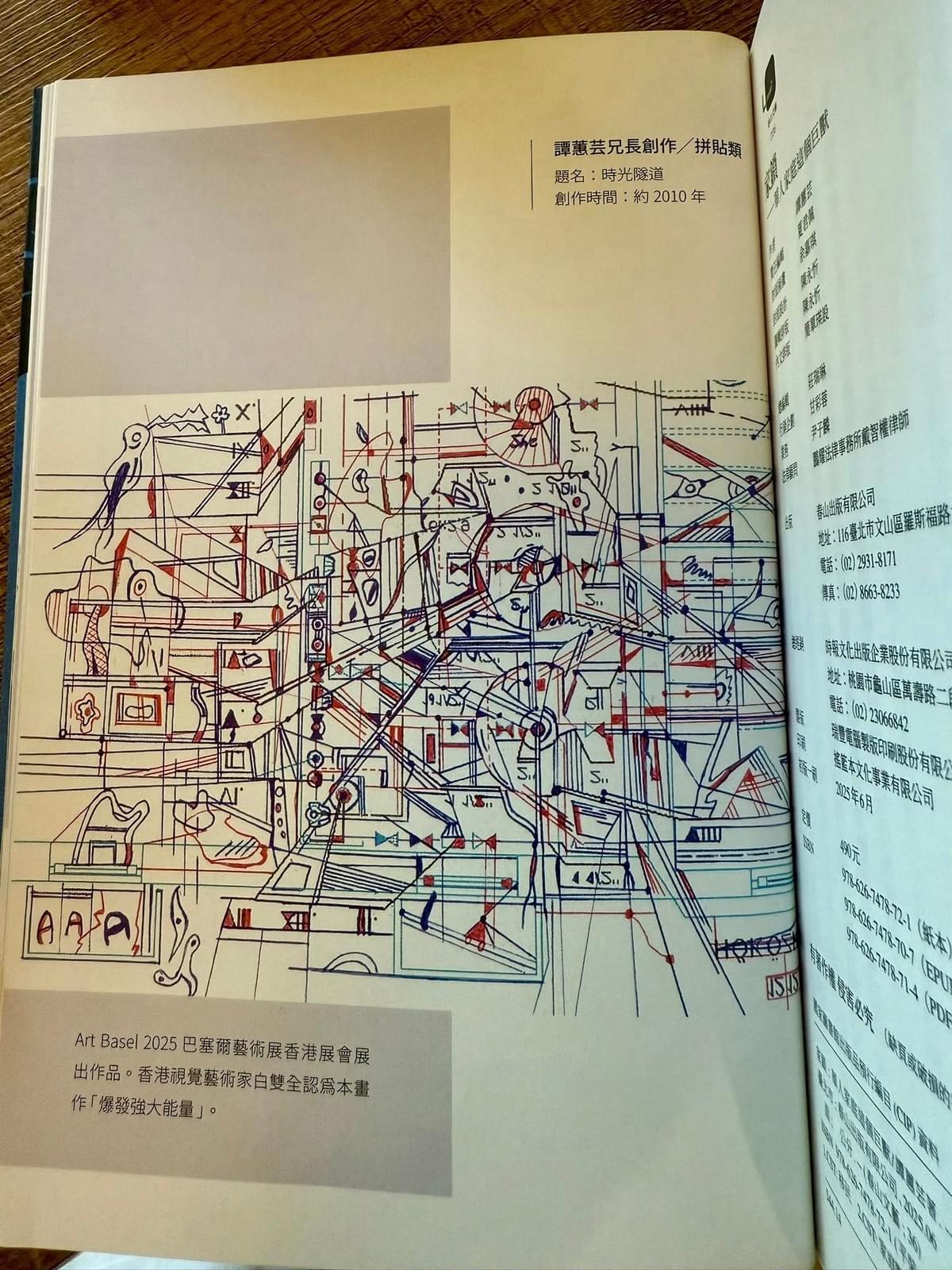

「我真的很意外,我哥哥的舊同學從時光隧道回來,說了他如何見證我哥哥的病發。他深深記得哥哥求救的訊號,記得一些家人也不知道的事。」

書中因此能夠還原,那個還是高考狀元的文靜男生,怎樣在當時的大學生活及體制,一步步遇上生命關卡。

僅有旁人的回憶不夠,主角又不能自己發聲,接下來又怎麼辦?

「直接面對我哥哥讓我產生很大的恐懼,我的整個成長期都充滿創傷。但是(我心裡)那個新聞系老師會跳出來說,他是弱勢社群啊,你要怎麼做,確保你的書對他沒有不公平。」

譚蕙芸說:「我一直教學生怎麼採訪弱勢社群。要記得語言是高教育水平人的社會資源,是一種social capital。記者如果只是依賴語言去訪問一個人,就是落入了高知識的陷阱。例如你去採訪遊民,不能一直問他們怎麼不說話。把話筒給他——你說你說你說。這是不公平的。要想辦法用看得到的物件去打開討論。」

「我哥哥就是這樣的一個存在,你用語言去跟他溝通,幾乎是不可能的……我一直找不到方法。一直發惡夢。突然一個轉彎,我想到哥哥在加拿大房間堆積二十幾年的筆記、畫、藝術品。」

「我一直知道那些藝術品的存在,但是我(過去)沒辦法去處理它們,因為一打開我就會覺得那些黑色物質,就像要噴射一些有毒物質出來,核廢料一樣的感覺。我所有的創傷,是從哥哥和爸媽在大屋裡幾十年的互動而來。心理學上說,創傷就是你出車禍之後,你再次經過這個地方,你心也會跳,非理性的。但是因為寫這個書,我打開了這個盒子。我還是一邊檢查那些東西、一邊一直去洗手。但是我請藝術家朋友(白雙全)陪我一起看。請他去解讀我哥哥的畫。」

在書的最後,收錄了譚蕙芸整理出來的一部分畫作。讀者看到時,大概會和作者一樣,在內心深處驚嘆。

書中插圖是哥哥的畫作

譚蕙芸說得激動,繪聲繪色,觀眾也跟著她情感起伏。

「我本來只是想對遊民一樣,去看看他的物品,因為不想我哥是被動的,讓我去替他說話,這樣對他不公平⋯⋯本來只是一個方法,給他的物品一個機會發聲。沒想到,到最後,書還沒出版,就好像為我們家裏三十年的問題,神蹟一樣打開了一個缺口。」

她頓一頓,說:「我覺得上天蠻有恩情。證明了我的信念:他有病。他不等於他的病。他有他病以外的價值。這個展覽,幾乎是一個天意,去回答。」

「如果我不是寫書,我永遠永遠永遠不會想到去打開那個黑盒子,看那些藝術品。我會去看醫生、找心理咨詢師,你不會花精力去找什麼藝術品。我也是華人,亞洲人,對我們來說,藝術品有價值嗎?但這趟旅程,超越我想像。」

「其實我做記者這麼多年,我不相信善有善報。但天有恩情。天對我有善意,不是因為我人好,是因為我幸運。哪一個家屬不努力,想要去幫自己的家人。但很多人沒有我好運。」

父權

這本書不是講照顧。譚蕙芸在分享時反覆說這句話。

在書裡你也可以讀到,與其說這是談長照的困境,不如說,這是談家庭權力結構裡的辨析、博弈。

譚蕙芸說,雖然一早知道親情不work,「親情work的話我就不用寫這本書啦!親情沒貢獻。」但是,也是寫到最後才明白,這是一個權力的博弈。

她要做的,並不只是給年長父母養老送終,而是要去鬆動父權,從父權手中,搶回還有一線生機的、才五十多歲的哥哥,釋放因為長期依賴而加重了失智的母親,也安頓緊緊抓住權力不放的父親。

是的,她也反覆說,父權,並不只是一個人,而是一個吞噬了這家庭、和許多家庭幾十年的文化。

「我五十歲才發現,原來我以為自己是厲害的成年人,衝鋒陷陣的記者,原來我還是不捨得告別小女兒這個身分。誰不想有一個爸爸去依賴?誰不想有親情?但是我覺得,我還是要告別這個小女兒心態。要不我永遠就在受害者的心態裡。而且你不要期待你家人來救你,你要先自救,要自強,才能去幫家人找出一條活路。」

這一條從父權中脫離的活路,她給自己建立起準則:

「與家庭的相處,帶有批判思維,設立健康界線,並帶著明辨是非之心。」

「重整事情真相。面對,接受,認知。陽光照進暗處,無論對社會還是自身,總比說謊好。」

我說她是家中的改革派,並有著記者式的、把一切攤開在陽光下,面對真相的超乎常人的信念。她大笑。就像她說的,儘管這個過程中,每一刻都在冒險,都在動搖,但作者和讀者最終都知道,這是對的。

攤開真相時當然有選擇。私人恩怨一概沒有涉及,但與拆解父權、直面精神疾患等有關的高度公共性的故事,她記的鉅細靡遺,近乎赤裸。這也是一個記者的界線。

「我希望別人的家庭沒有經歷我們這些。」

回春

譚蕙芸說自己現在放開多了。憤怒的風好像消失了。

在書裡,她寫:「原來我跑了新聞十數年,到世界最偏遠角落採訪,報導別人的故事,到最後要回答的真正靈魂拷問,是關於自己的原生家庭。我要真正紀錄的事件,是關於自身成長的謎團。」

在分享時,她說:「現在世界大亂,這本書是我回歸內心的journey。是要回答:你怎麼把自己的公共身分和私人身分整合?」

「我看到很多朋友,公共成就很多,但私人生活一團糟。我也曾經處於這個狀況。但我終於體驗到整合之後那種……回春!」

「回春」這個字第一次出現,就引來全場大笑。此後如同題眼,在她的新書分享講座出現了很多遍。

「我從來沒有這種感覺。寫了書之後,我很多東西都願意試。整個人放開了。我覺得讀者你一定會明白。」

「回春就是,我做了我可以做的事。我的孤獨肯定不孤獨。」

那天現場在書店的朋友,我想已經很明白這句話的意思了。謝謝譚蕙芸,這一趟勇敢旅程與無私分享。

(註:這篇筆記裡的引語,來自譚蕙芸2025年6月28日在台北飛地書店的《家鎖》新書發表會現場,以及《家鎖》一書中的部分引語。謝謝 春山出版 和譚女士!)

放了一張快樂合影…但沒找到書…只有雞肉飯…